Прерогативой философского мировоззрения является философия. Философия – это учение об общих принципах бытия и сознания, об отношении человека к миру; наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления. Как любая наука, она имеет свои атрибуты , а именно:

І.Ообъект философии . Объект любой науки – это та часть объективной действительности, на изучение которой направлены действия познающего субъекта (носителя познания). Объектом философии является вся объективная действительность, весь материальный и духовный мир, включая самого человека .

Другими словами, объектом философских размышлений есть природный и общественный мир и человек в их сложных соотношениях.

ІІ.Ппредмет философии. Предмет любой науки – это результат исследовательских действий. Предметом философии являются наиболее общие законы развития природы, общества, человеческого мышления, разработанные на основе объекта ее исследования.

ІІІ.Оосновной вопрос философии . В связи с тем, что весь мир человек делит на две группы: 1) материальный (бытие) и 2) идеальный (сознание), то возникает вопрос: Что является первичным – бытие или сознание? Этот вопрос о соотношении материального и идеального называется основным вопросомфилософии , ибо:

1) в мире, кроме материального и идеального ничего не существует;

Основной вопрос философии имеет две стороны. Первая сторона выражена в вопросе – что является первичным, а что – вторичным, производным – дух или природа, сознание или материя? В зависимости от ответа на этот вопрос возникли три философских направления:

1)материализм – это одно из главных философских направлений, которое решает основной вопрос философии в пользу первичности материи, природы, бытия и рассматривает сознание, как вторичное, т.е. свойство материи;

2)идеализм – это философское учение, которое утверждает, что сознание, мышление первично, а материя, природа – вторично, производно, зависимо. В зависимости от того, что идеалисты считают основой окружающего мира, они являются либо субъективными, либо объективными. Субъективные идеалисты считают такой основой свое собственное сознание. Объективные идеалисты – сознание некого объекта – Мировой дух, Мировую душу, Абсолют (Бог).

И материализм, и идеализм являются разновидностями монизма. Монизм – это способ рассмотрения многообразия явлений мира в свете одного начала единой основы всего существующего.

3)дуализм – философское учение, исходящее из признания равноправными, не сводимыми друг к другу двух начал – материального и идеального.

Вторая сторона основного вопроса философии выражена вопросом: «Познаваем ли окружающий мир?» При ответе на этот вопрос возникло три философских направления:

1)агностицизм (греч. а – отрицание, gnosis - знание) – это философское учение, которое отрицает принципиальную возможность познаваемости объективного мира (это, как правило, представители субъективного идеализма);

2)скептицизм – это направление в философии, которое ставит под сомнение возможность принципиальной познаваемости мира;

3)оптимизм – философское учение провозглашает принципиальную возможность познания сущности всех явлений и процессов объективного мира.

ІV. Категории философии. Философия как наука располагает набором базовых понятий или категорий. Поскольку мир человека состоит из таких вещей, свойств, отношений, которые во многом равны друг другу, постольку категории философии выражают общность составляющих мира человека и создают предпосылку для общения людей. Основными категориями философии являются: бытие, материя, природа, общество, человек, движение, закон, вещь.

V. Структура философии . Философия как наука имеет свое строение или структуру. Её структурными элементами являются философские учения, которые рассматривают одну из сторон материального и идеального мира. Отсюда она включает в себя: онтологию – учение о бытие; гносеологию или эпистемологию – теорию познания; аксиологию – учение о ценностях; праксеологию – учение об общественной практике; социальную философию – учение об обществе, философскую антропологию – учение о человеке.

VІ . Методы философии. Метод в переводе с греческого означает путь. В философии известны такие пути, методы познания окружающего мира:

1)диалектика - метод, при котором вещи, явления рассматриваются гибко, критически, последовательно с учетом их внутренних противоречий, изменений, развития, причин и следствий, единства и борьбы противоположностей;

2)метафизика – метод противоположный диалектике, при котором объекты рассматриваются обособлено, статично (игнорируется изменения, самодвижение, саморазвитие), однозначно (поиск абсолютной истины, не уделяется внимание противоречиям);

3)догматизм – восприятие мира через призму догм – принятых убеждений;

4)эклектика – метод, основанный на произвольном соединении разрозненных, не имеющих единого творческого начала фактов, понятий, концепций;

5)софистика – метод, основанный на выведении ложных, но искусно и некорректно поданных как истинные посылки;

6)герменевтика – метод правильного прочтения и истолкования смысла текстов.

Таким образом, философия – это теоретически разработанное мироззрение, система общих категорий, теоретических взглядов на мир, место в нем человека, осознание различных форм отношений человека к миру.

Возникновение философии стало историческим поворотом в духовной жизни общества. Он означал разрыв с мифологическими представлениями о существовании человека и мира, религиозно-нравственными представлениями о них и предметно-образным мышлением па пользу теоретико-понятийного мышления. Философия призвана отвечать па вопрос, что на них не может дать ответ ни одна наука. В теоретических построениях философия опирается на данные науки, но вместе с тем показывает основные направления ее развития, является надежной методологической базой ее исследований. Научно-теоретический и практически-духовный аспекты мировоззрения в философии объединены органично и целесообразно. Шаг за шагом философия с элитарной формы культуры превращается в сердцевину образа жизни и мышления каждого человека цивилизованного демократического общества.

Появление термина "философия" связывают с именами двух известных мыслителей Древней Греции: по одним источникам - Гераклита (530-470 до н. Э.), В других - Пифагора (580-500 до н. Э.). Этот термин переводится с греческого языка как "любовь к мудрости", что понять без объяснения и глубокого научного анализа невозможно.

Любое системное знание имеет объект и предмет. Под объектом понимается то, что в исследовании противостоит субъекту, то есть сознания, внутреннему миру людей, как реальность в ее практически-преобразовательной и познавательной деятельности. Предметом считается определенная целостность, выделяется из объекта, те его аспекты, части, свойства, которые изучаются. В одном объекте могут иметь свой предмет многие науки. Например, природу, как объект познания, изучают физика, химия, астрономия, естествознание в целом, причем каждая из них исследует в природе свой аспект или предмет. Так, биология изучает общие и частные закономерности жизни во всех ее проявлениях и свойствах (обмен веществ, размножение, наследственность, изменчивость, приспособления и т.д.); биогеохимия - химический состав живого вещества и геохимические процессы в биосфере Земли, происходящие с участием живых организмов; агрометеорология - метеорологические, климатические и гидрологические условия выращивания сельскохозяйственных культур и т. д. Очевидно, что противопоставление предмета и объекта изучения в общепознавательных плане неправомерно. Основное отличие предмета от объекта заключается в том, что предмету относятся только главные, существенные с точки зрения конкретного исследования, свойства, качества и признаки объекта. По философы, то ее объектом всегда были и есть:

1) природа и сущность мира;

2) природа и сущность человека;

3) взаимоотношения между миром и человеком.

Философия - исторически подвижный и конкретный. Он постоянно совершенствуется, уточняется и изменяется. Эти процессы происходили и происходят по двум основным путям: "ответвлением", то есть отделением от различных систем знаний по мере их накопления, и "самоопределением".

В древнем мире философия рассматривалась как "наука наук", объединение всей суммы внерелигиозного знаний, искусства и тогдашних знаний об общих правилах и нормах поведения людей. Так, Аристотель (384-382 до н. Э.) Выделял в философии теоретическую (умозрительную), практическую и поэтическую (творческую) ее части. Цель теоретической философии он определял как "знание ради знания", включал в нее математику, физику и "первой философии", или метафизику. У последователей Аристотеля название "метафизика" (то, что после физики) превратилась па синоним философии. Теперь этим термином обозначают также и онтологию и общий метод, противоположный диалектике. Целью практической философии Аристотель считал "знания ради деятельности" и включал в нее этику, экономику и политику, а поэтической - "знание ради творчества", то есть поэтику, риторику, искусство.

Понимание предмета философии как "науки наук" сохранялось на протяжении длительного исторического времени. Даже в середине XVII в. выдающийся французский философ и математик Р. Декарт утверждал: "Вся философия подобна дереву, корни которого - метафизика, ствол - физика, а ветви, исходящие из этого ствола, - все прочие науки, которые состоят из трех главных: медицине, механике и этики ". Великий ученый И. Ньютон свое произведение по механике назвал "Математические начала натуральной философии" (тысяча шестьсот восемьдесят семь), К. Линней - по основам ботаники - "Философией ботаники" (175И), а Ж.-Б. Ламарк - по биологии - "Философией зоологии" (1809).

Постепенно от философии отпочковывались и приобретали относительной самостоятельности такие науки, как механика земных и небесных тел, астрономия, математика, физика, биология и др. Одновременно самовизначалась и сама философия. Уже у стоиков (IV в. До н. Э.) Философия начиналась с логики, а этика считалась главным учением по осмыслению судьбы людей и их отношение к вечному и бесконечному миру. Основоположник немецкой классической философии Кант понимал философию как учение о единстве истины, добра и красоты, а ведущая фигура этой философии Гегель - как систему диалектической логики, философии природы и философии духа, в которой вип понимал комплекс философских учений о государстве и праве, всемирную историю, искусство, религию и саму философию. Представитель материалистического направления в немецкой философии Л. Фейербах считал единственным, универсальным и высшим предметом философии учение о человеке, а основатели марксистской философии К. Маркс и Ф. Энгельс доказывали, что предметом философии является общие законы развития природы, общества и сознания людей.

Наполнение предмета философии новым содержанием продолжается и сейчас, потому что философская мысль - ЦС учение о вечном. В течение всей своей истории она развивается и обогащается, но сохраняет одновременно преемственность познанного. Объект ее изучения неисчерпаем. Он реализуется в предмете, который включает:

Онтологию - учение о бытии;

Гносеологии - учения о познании;

Аксиологии - учение о природе ценностей и их место в реальности, о структуре ценностного мира, т.е. о связи различных ценностей между собой, с социальными и культурными факторами и содержанием личности;

Методологию - учение о системе принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности;

Логику - учение о средствах доказывания и опровержения, о общезначимые формы и средства мышления, необходимые для рационального познания;

Социальную философию - учение об обществе и личность;

Этику - учение о морали как форму общественного сознания;

Эстетику - учение о прекрасном, отношение человека к миру с точки зрения совершенства - несовершенства, прекрасного - недостойного, трагического - комического и его художественной деятельности;

Философские вопросы науки вообще и отдельных наук.

Итак, философия - это теоретическое миропонимание, учение об общих принципах бытия и познания, об отношении человека к миру, система ее обобщенных взглядов на мир в целом и свое место в нем. Объектом изучения философия утверждает ценность человека как личности, гуманизм общественных отношений, социальный прогресс и научное творчество. Философская мысль является научно-теоретической и духовно-практической мнением о вечном. Объект философского осмысления остается, он существует всегда. Вместе с тем философская мысль постоянно отражает потребности времени, влияет на умы и сердца современников. Многочисленные направления, течения и школы в философии являются наследниками ее предмета. Влияние философии на жизнедеятельность человека и общества проявляется в ее функциях.

Что же изучает философия? Объектом исследования философии является та духовная реальность, которая формируется в результате взаимодействия человека с окружающим его миром. Эта реальность исключительно сложна и многообразна. Она включает: жизненный опыт человека (жизненная мудрость), а также разнообразные знания как естественно-научные (знания о природе и человеке, как части природы), так и социально-гуманитарные, в которых обобщается знание о человеке как о социальном существе, способном формировать знания об окружающем его мире и выстраивать свою жизнь в соответствии со своими представлении о должном, правильном и справедливом мире. Предмет исследования философии уже. Предмет философии составляет то предельно обобщенное знание, которое отражает закономерности природного и социального мира, обеспечивающие определенную упорядоченность мироздания. Разные философы определяли предмет философии по-разному.

Ø Платон указывает, что предметом философии является объективная сущность мира идей, порождающих все сущее, а цели философии – постижение этого высшего знания, что делает философа равным Богу.

Ø Аристотель считает, что предметом философии является предельно общее знание о первопричине каждой вещи, ее началах и конце. Это знание позволяет понять сущность вещи, избавляет от незнания, делает человека мудрым, т.е. способным учить других.

Ø Гоббс, английский философ XVII столетия, считает, что философия – это естественный человеческий разум, усердно изучающий все дела Творца, чтобы найти и сообщить бесхитростную правду об их порядке, причинах и следствиях.

Ø Л.Фейербах, немецкий философ первой половины XIX столетия, указывает, что предметом философии является исследование того, как объект жизненных интересов превращается в мысленный предмет, то есть знание о мире; поэтому философия и рассматривалась в античную эпоху как мать наук.

Обобщив приведенные примеры, можно сделать следующие выводы:

Ø Предметом философии является то общее, что присуще миру в целом (природе, обществу, человеку). Это - законы возникновения, развития и существования всего сущего (бытия в целом).

Ø Цель философии: на основе понимания этого общего знания сформировать правильное решения стоящих перед человеком задач, а также понимание своей собственной судьбы с тем, чтобы воплотить их жизнь.

Какой круг проблем охватывает философии? И какие основные разделы философского знания можно выделить? Их несколько:

1 Что есть мир, то есть каковы его основы – предельно общие принципы существования бытия и его развития. Эти вопросы исследует онтология (метафизика). Онтология (лат. ontos – сущее) – учение о бытии как таковом; раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, наиболее общие сущности и категории сущего.

2 Как, каким способом можно познать мир? Этот раздел философии называется гносеология (эпистемология – раздел гносеологии; лат. gnosis –знание; episteme – научное знание) – теория познания. Гносеология – изучает проблемы познавательной деятельности, исследуя сущность познания, его природу, отношение знания к реальности, исследует всеобщие предпосылки познания, выявляет условия его достоверности и истинности, а также возможности рассматривать познавательный результат как объективное знание, отражающее истинное положение вещей.

3 Что есть Благо? Этот вопрос впервые поставил Сократ, который стремился познать высшую Истину, определяющую ценность и значимость для человека окружающего его мира. Исследование этой проблемы определило формирование аксиологии. Аксиология (лат. axios – ценность) – теория ценностей, философское учение о природе ценностей, их месте в реальности и структуре ценностного мира, т.е. о связи различных ценностей между собой, с социальными и культурными факторами и структурой личности.

4 Что представляет собой деятельность человека? Исследование этой проблемы определило формирование праксиологии. Праксиология (лат. praxis – опыт) исследует практическую деятельность людей, которая является условием и средством взаимосвязи человека с окружающим его миром.

5 Что есть человек? Исследование этой проблемы определило формирование философской антропологии. Философская антропология (лат. antropos – человек) – учение о человеке, его происхождении, социальной сущности, его взаимоотношении с природой и обществом.

6 Что такое общество? Исследование этой проблемы определило формирование социальной философии. Социальная философия (лат. socialis – общественный) – учение о происхождении общества, его структуре, закономерностях и механизмах, формирования и развития.

С развитием философии стали выделять такие разделы, как философия культуры, философия науки и техники и др. Важное место в системе философского знания занимает история философии, исследующая условия и причины возникновения философских идей и их воздействие на развитие человека и общества.

Ответы на поставленные вопросы философы дают на основе анализа практической и познавательной деятельности, которая осуществляется в системе отношений человека с окружающим его миром. Можно выделить:

Ø систему практических отношений (отношение к природе, материально-производственные, семейно–бытовые);

Ø идеологические отношения, определяющие формирование различных форм общественного сознания (политическое и правовое сознание, мораль, искусство и другие);

Ø научно-познавательные отношения;

Ø ценностные (эстетические, этические) и другие.

Все они диалектически взаимосвязаны и взаимообусловливают друг друга как части целого в целостной системы общественных отношений, совокупность которых и определяет общественная жизнь.

Поскольку философия изучает отношения человека к миру, которые складываются в процессе осуществляемой людьми практической и познавательной деятельности, то исходными философскими понятиями являются понятия субъект и объект , необходимые для анализа социальной деятельности. Только через анализ деятельности, в ходе которой человек познает, преобразует и творит новый мир в соответствии со своими потребностями, можно определить его отношение к этому миру.

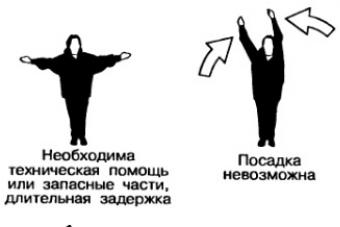

Рисунок 1 Структура философии

Субъект (S) – носитель деятельности (отдельный индивид, социальная группа, класс, общество в целом) - тот, кто познает и творит. Производные от этого понятия – субъективность, субъективная; то, что характеризует субъекта – его желания, стремления, ценности.

Объект (О) – то, на что направлена познавательная и (или) преобразовательная активность субъекта; это та часть объективной реальности, которая существует независимо от субъекта и с которой субъект взаимодействует.

Субъект и объект, взаимодействуя друг с другом в рамках социальной практики, противостоят друг другу, но это противопоставление относительное. В процессе деятельности субъекта происходит их переход друг в друга: человек познает мир - объект субъективируется; а затем на основе обретенных знаний человек, осуществляя последующую деятельность, объективирует эти знания в результатах своего труда, то есть он творит некую новую реальность (материальную, например, технический объект, или идеальную, например, новые идеи, теории).

Подводя итоги проделанному анализу можно сделать следующие выводы: философия позволяет человеческой мысли достичь наивысшего уровня обобщения, увидеть мир как целостную, объективно существующую и развивающуюся по своим законам систему, частью которой является сам человек, и определить отношение человека к этой системе. Это создает возможность, рассматривать философское знание в трех измерениях:

Ø Философия есть предельно обобщенные знания – результат духовной деятельности, которые содержат в себе значительный пласт научных знаний; опираясь на научные знания (естественные и социально-гуманитарные науки) философия и обретает способность выявлять предельно общие закономерности всего сущего: природы, общества, а также человеческого мышления.

Ø Философия – это форма общественного сознания, охватывающая предельно общие идеи, составляющие фундамент культуры; поэтому она является фундаментом мировоззрения и определяет отношения человека к миру.

Ø Философия – это методология познавательной деятельности , выступающая в единстве теории и методов познания; теория отвечает на вопрос, что представляет собой мир в котором живет и творит человек; метод отвечает на вопрос, как познается и преобразовывается этот мир?

Обрисовав в общих чертах существо философии, место, время и условия её зарождения, перейдем к более подробной её характеристике, к выявлению природы философского знания, его предмету, строению и функциям.

Родившись от брака мифологии, протонауки и искусства, философия сохранила черты всех перечисленных способов освоения мира. Недаром известный английский философ Бертран Рассел (1872-1970) , называл философию «ничейной землей», разместившейся между наукой, религией и искусством. О сходствах и различиях между философией, с одной стороны, и наукой, религией и искусством, -- с другой, мы поговорим немного позже. Для начала же отметим, что философия, как и наука, обладает собственным объектом и предметом исследования.

Объектом в науковедении принято считать фрагмент, часть действительности, на которую направляется познавательная активность субъекта, в роли которого выступают как отдельные ученые, так и научные коллективы. Предмет – это то, что изучается в объекте . Предмет выделяется исследователем внутри объекта. Это необходимо потому, что объект зачастую настолько обширен и глубок, многосторонен и богат, что изучать его во всех нюансах и подробностях и трудоемко, и бессмысленно. Исследователя, как правило, интересует не весь объект, а только самое важное, основное в нём, и именно вот эти, наиболее фундаментальные стороны объекта и составляют предмет науки.

Например, объектом физики является вся природа (слово «физика» происходит от греческого слова «фюсис» -- природа), а её предметом «простейшие и вместе с тем наиболее общие и фундаментальные свойства материального мира». Объектом социологического знания является как общество в целом, так и отдельные реально существующие общества (американское, японское, российское, нигерийское и пр.), а предметом социологии принято считать наиболее общие закономерности строения, функционирования и развития общества. Социолог, в отличие от этнографа, выносит за скобки индивидуальные особенности отдельных обществ, обращая основное внимание на существенные черты, присущие всем или большинству обществ.

Аналогичным образом обстоит дело и в философии. Объектом философии является весь мир, вся действительность , как материальная, так и духовная, социальная. Тогда как предмет философии составляют наиболее важные, глубинные, самые общие и универсальные свойства и закономерности как мира в целом, так и отдельных сфер бытия. К числу последних относят природу, общество, человека, познание.

Следует отметить, что важные закономерности нередко не совпадают с закономерностями общими, универсальными . Например, то, что представляется важным для одного философа для другого может не иметь совершенно никакого значения. Например, для позитивистов вопросы о смысле жизни, о существовании Бога, первичности материи или сознания полностью лишены смысла, тогда как для большинства других философ отмеченные вопросы рассматривают в качестве центральных тем философии. И это неудивительно, ведь само слово «важное» предполагает оценку, выбор между «значимым» и «несущественным», и выбор этот делает каждый человек самостоятельно. Иными словами, важность проблемы определяется на основе субъективного мнения отдельного лица или же коллектива, общества в целом. А вот термины «общее», «универсальное» носят в большей степени объективный , нередко статистический характер . Например, такие свойства мира, как материальность, развитие представляются общими свойствами Вселенной, но для отдельного философа они могут быть маловажными, а потому он может ими не интересоваться, а сосредоточиться, допустим, на проблеме специфики трансцендентного мира. Эта последняя будет для него очень важной, тогда как атеист сочтет её псевдопроблемой.

Однако, как правило, философ решает не те проблемы, которые важны только для него, а те, которые имеют значение и для него, и в то же время для многих людей . Например, проблема своеобразия трансцендентного (потустороннего, божественного) мира имеет значение для всех религиозно настроенных людей, для всех, кто признает наличие трансцендентной реальности. Таким образом, решая проблему для себя, философ решает её для других или за других, и эти другие могут принять или отвергнуть решение, предложенное конкретным философом, в зависимости от того, насколько это решение обоснованно, насколько оно совпадает с их интуитивным предвидением.

В научной и философской литературе термин "объект" всегда соотносится с термином "субъект". Субъект - носитель предметно-практической деятельности и познания, источник активности, направленной на объект. Под исследующим субъектом может пониматься как отдельный индивид, так и целая социальная группа.

Объект - это то, что противостоит субъекту в его предметно-практической и познавательной деятельности, на что направлена преобразующая или познавательная активность субъекта. Объектом философского исследования является вся объективная действительность в целом, весь материальный и духовный мир, включая самого человека.

Предмет любой науки - это результат исследовательских действий. Предметом философии являются наиболее общие законы развития природы, общества и человеческого мышления, разработанные на основе и в процессе изучения объекта ее исследования.

Основной вопрос философии в его традиционном истолковании, предложенном Ф. Энгельсом, это вопрос об отношении мышления к бытию. Никакая другая наука не изучает отношения между предметами, между предметом и человеком, между людьми.

Вопрос об отношении мышления к бытию имеет две стороны. Первая сторона выражена в вопросе - что является первичным, а что - вторичным, производным - дух или природа, сознание или материя?

В зависимости от ответа на этот вопрос возникли три философских направления: материализм, идеализм, дуализм. Материализм - это одно из главных философских направлений, которое решает основной вопрос философии в пользу первичности природы, бытия, материи, физического и рассматривает сознание, дух, мышление, психическое, субъективное как свойство материи.

Идеализм - это особое обозначение философских учений, утверждающих, что сознание, мышление, психическое, духовное первично, а материя, природа, физическое -вторично, производно, зависимо.

В зависимости от того, что идеалисты считают основой окружающего мира, они являются либо субъективными, либо объективными. Первые считают такой основой свое собственное сознание, сознание отдельного субъекта, вторые - сознание некоего объекта - Мировой дух, Абсолютную идею, Мировую душу.

И материализм, и идеализм являются разновидностями монизма. Монизм - это способ рассмотрения многообразия явлений мира в свете одного начала единой основы всего существующего и построение теории в форме логически последовательного развития исходного положения.

Существует также дуализм - философское учение, исходящее из признания равноправными, не сводимыми друг к другу двух начал -духа и материи и идеального и материального.

Вторая сторона основного вопроса философии выражена вопросом: "Познаваем ли окружающий мир?" При ответе на этот вопрос возникли три философских направления: агностицизм, скептицизм, оптимизм.

Агностицизм - это философское учение, которое отрицает принципиальную возможность познаваемости объективного мира. Скептицизм - это направление в философии, которое не отрицает напрямую, но ставит под сомнение возможность принципиальной познаваемости мира. Оптимизм как философское учение провозглашает принципиальную возможность познания сущности всех явлений, предметов, процессов объективного мира.

В настоящее время в ряде философских учений основной вопрос философии рассматривается как вопрос о роли и месте человека в окружающем мире.