1. Биографические сведения.

2. «Один день Ивана Денисовича»: лагерь глазами мужика.

3. «Архипелаг ГУЛАГ»: суровая правда советского концентрационного мира.

4. Роман–хроника «Красное колесо»: невостребованная обществом правда о русской революции.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Геллер М. Концентрационный мир и советская литература. Лондон, 1974. – С. 299–317.

2. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950–1990–е годы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 2 т. – Т.1. М., 2003 г. С. 260–315.

3. Нива Жорж. Солженицын. М., 1993.

4. Русская литература ХХ века: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 2 т. – Т.1. / Л.П.Кременцов, Л.Ф.Флексеева и др.; Под ред. Л.П.Кременцова. М., 2003. С. 111–121.

5. Чалмаев В. Александр Солженицын: Жизнь и творчество. М., 1994.

В начале 1980–х годов американский президент Рейган пригласил на завтрак наиболее видных советских диссидентов, проживающих на Западе. Из всех, кто был приглашен, отказался один Солженицын, заявив, что он не диссидент, а русский писатель, которому не с руки беседовать с главой государства, чьи генералы всерьез разрабатывают идею избирательного уничтожения русского народа посредством ядерных ударов.

Краткая биография Солженицына такова: он появился на свет 11 декабря 1918 года в Кисловодске.

Отца своего, офицера царской армии Исаакия Солженицына, будущий писатель не увидел: отец погиб при загадочных обстоятельствах за полгода до рождения сына. Мать – Таисия Захаровна Щербак, дочь крупного землевладельца на Кубани. Именно она, человек образованный, знавшая несколько иностранных языков, стала главным воспитателем будущего писателя. Прежде всего, мать не позволила угаснуть в ребенке памяти об отце, о прошлом казачьего рода Солженицыных.

Учился Солженицын всегда очень охотно, прилежно, был круглым отличником. Обладал уникальной памятью.

Соученики его по школе вспоминали, что это был живой, очень подвижный мальчик, хорошо начитанный, с самых ранних лет приученный к самостоятельному труду. Умел дружить, держать слово, никогда не отказывал в помощи.

После успешного окончания школы Солженицын поступил на физико–математическое отделение Ростовского университета, в стенах которого провел годы с 1936 по 1941.

В октябре 1941 года, будучи мобилизованным в армию, попал в гужетранспортный батальон. В феврале 1942 года его направили в 3–е Ленинградское артиллерийское училище в Костроме. С конца 1942 года Солженицын со своей «звукобатареей» (выявляющей вражескую артиллерию) начал боевой путь, который прошел до Восточной Пруссии.

В 1943 году после взятия Орла Солженицын был награжден орденом Отечественной войны II степени, в 1944 году после взятия Бобруйска – орденом Боевого Красного Знамени.

Война стала периодом стремительного избавления Солженицына от социалистических миражей и фантомов. Именно в военные годы он задумал написать книгу с новой оценкой произошедших в 1917 г в России революционных преобразований. Об этом свидетельствовали его письма к другу Николаю Виткевичу. Солженицын был слишком откровенен в этих письмах, и в 1945 году его арестовали и приговорили к восьми годам заключения.

Маршрут тюремных и лагерных скитаний капитана Солженицына следующий: в 1945 году – лагерь на Калужской заставе, с лета 1946 до лета 1947 – спецтюрьма в городе Рыбинске, затем – Марфинская «шарашка» (то есть специнститут в северном пригороде Москвы), с 1949 года – лагерные работы в Экибастузе. Если учесть, что в Марфинской шарашке (она изображена в романе «В круге первом») писатель мог много читать, беседовать с весьма оригинальными людьми, то лагерный маршрут Солженицына был, видимо, менее «крутой», чем, скажем, маршруты «погружений во тьму» В.Шаламова, пролегшие через ледяные пустыни Колымы, чем «крутые маршруты» и двухгодичное пребывание в одиночной камере Е.Гинзбург.

В феврале 1953 г Солженицын был освобожден из лагеря, стал «вечным ссыльнопоселенцем».

В 1955 году Солженицыну было разрешено въехать в Ташкент для лечения в онкологической лечебнице. Собственно операцию – по поводу семиномы – ему сделали еще в лагере, а в Ташкенте Солженицыну облучали рентгеновскими лучами брюшную полость (эпизод пребывания в онкологическом диспансере освещен в повести «Раковый корпус», 1968 г.).

Был период, когда врачи заявили, что их пациенту осталось жить не более трех недель. «Это был страшный момент моей жизни: смерть на пороге избавления… Однако я не умер (при моей безнадежно запущенной острозлокачественной опухоли это было Божье чудо, я никак иначе не понимал. Вся возвращенная мне жизнь с тех пор – не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель»).

После реабилитации в 1957 году писатель некоторое время работал в Мезиновской школе во Владимирской области (здесь он жил в деревне Мильцево в избе у Матрены Васильевны Захаровой, ставшей прототипом героини рассказа «Матренин двор». В том же 1957 году писатель переехал в Рязань, где прожил до 1969 года.

В 1962 году был опубликован рассказ Солженицына «Один день Ивана Денисовича», который принес автору всемирную известность. Но отношения с властью складывались непросто, и после 1965 года Солженицына в СССР уже не печатали. В 1970 году ему была присуждена Нобелевская премия. В 1974 году после появления первого тома «Архипелага ГУЛАГ» Солженицын был обвинен в измене родине и выслан за границу. До 1976 года жил в Цюрихе, затем перебрался в американский штат Вермонт, природою напоминавший среднюю полосу России.

Первый брак Солженицына был неудачный, второй – на редкость счастливый. У писателя трое сыновей – Ермолай, Игнат и Степан.

В 1994 году Солженицын вернулся в Россию. Его творческий путь – и особенно в жанре публицистики – продолжается. 11 декабря 1988 года Солженицыну исполнилось 80 лет. Это событие отмечалось, но недостаточно широко. Как мне представляется, сегодняшняя Россия не в состоянии в должной мере оценить вклад Солженицына в отечественную культуру. («Большое видится на расстояньи»).

Отношения художника с властью, как и всегда, складываются непросто. Передачи, которые Солженицын вел на российском телевидении, были запрещены, а от ордена, которым его решил наградить Ельцин в честь 80–летия, Солженицын демонстративно отказался.

Произведением, которое принесло Солженицыну известность, стал рассказ (повесть) «Один день Ивана Денисовича». Именно с разговора об этом произведении мы и начнем анализ творчества писателя.

Задуман этот рассказ был автором в 1950 году. Осуществлен в 1959 году сперва как «Щ–854 (один день одного зека)». Осенью 1961 года отдан в журнал «Новый мир». Решение о напечатании рассказа было принято на Политбюро ЦК КПСС в октябре 1962 года под личным давлением Хрущева.

Образ Ивана Денисовича сложился из солдата Шухова, воевавшего с автором в советско–германскую войну (и никогда не сидевшего), общего опыта узников и личного опыта автора в Особом лагере каменщиком. Остальные лица – все из лагерной жизни, с их подлинными биографиями.

Следует сказать, что «Один день…» не был первым произведением Солженицына о лагерях. До этого рассказа были написаны пьеса «Олень и шалашовка» и роман «В круге первом». По не зависящим от автора обстоятельствам именно рассказу «Один день Ивана Денисовича» суждено было ввести в русскую литературу запретную ранее тему.

О замысле рассказа Солженицын говорил следующее: «Я в 1950 году, в какой–то долгий лагерный зимний день таскал носилки с напарником и думал: как описать всю нашу лагерную жизнь? По сути дела, достаточно описать всего один день в подробностях, и день самого простого работяги, и тут отразится вся наша жизнь. И даже не надо нагнетать каких–то ужасов, не надо, чтоб это был какой–то особенный день, а – рядовой, вот тот самый день, из которого складывается жизнь». И действительно, в этом произведении писатель не рисует ужасов, озлобленности, не изображает судеб людей, поставленных на карту случайности, на игральную карту блатарей. В рассказе есть даже ситуация – возвращение колонны с объекта, – когда зеки и конвоиры как бы заодно.

День, описанный в произведении, складывается для Ивана Денисовича на редкость «удачно»: хотя он замешкался на подъеме, но в карцер посажен не был; бригаду не выгнали в чистое поле на мороз от самих себя проволоку натягивать; в обед удалось «закосить» кашу; бригадир хорошо закрыл процентовку, следовательно, следующие пять дней все бригадники будут «сытыми»; нашел кусок ножовки, забыл про нее, но на «шмоне» не попался; подработал вечером на Цезаря, потом табачку купил; и не заболел, перемогся. «Удачный» день простого советского зека Шухова Ивана Денисовича.

Почему автор показал нам «счастливый» лагерный день? Думается, потому, что будничный, статичный рассказ о лагерной жизни, по замыслу автора, должен был оказаться не менее потрясающим, чем возможное нагнетание страхов, мук, криков о терроре. Читателя должно было ужаснуть обычное, то, что не считалось катастрофой гуманизма. Солженицын, не ища потрясающего сюжета, рассказал о лагере как о чем–то давно и прочно существующем, совсем не чрезвычайном, имеющем свой регламент, будничный свод правил выживания, свой фольклор, свою лагерную «мораль» и устоявшуюся дисциплину. Расчет автора оправдался: будничность трагедии, изображенная в «Одном дне…», поразила читателя более всего.

Неожиданность первого опубликованного произведения Солженицына была связана, однако, не только с темой, но и с выбором героя. Солженицын ввел в русскую литературу совершенно не свойственного для нее героя. Характерной чертой современной Солженицыну литературы была ее антидемократичность. В книгах о войне героем становился офицер, в книгах о строительстве – инженер, в книгах о колхозах – секретарь райкома или, на худой конец, председатель колхоза. И даже в первых произведениях Солженицына на лагерную тему главным героем тоже был интеллигент.

А в «Одном дне….» впервые главным действующим лицом становится простой мужик, рядовой колхозник, солдат, осужденный за то, что по вине своих командиров на два дня попал в плен к немцам.

Сам писатель так объяснил свой выбор: «Выбирая героя лагерной повести, я взял работягу, не мог взять никого другого, ибо только ему видны истинные соотношения лагеря». Солженицын отнюдь не идеализирует своего героя. Еще Нержин, главный герой романа «В круге…», скажет о таких, как Иван Денисович: «Они (мужики) не стойче его (Нержина) переносили голод и жажду. Не тверже духом были перед каменной стеной десятилетнего срока… Зато были они слепей и доверчивей к стукачам. Были падче на грубые обманы начальства… А еще они были много жадней к мелким благам: дополнительной прокислой стограммовой пшенной бабке, уродливым брюкам, лишь бы чуть поновей и попестрей. В большинстве им не хватало той точки зрения, которая становится дороже самой жизни». Но Солженицын берет в герои именно Шухова – во–первых, потому, что он представляет собой ту «Россию безъязыкую», рассказать о которой считает своим долгом писатель, и, во–вторых, потому, что, по убеждению Солженицына, именно Шуховы несли на своих плечах главную тяжесть всех лагерных работ.

Лагерь, таким образом, в «Одном дне….» показан глазами мужика. Совершенно очевидно, что если бы он был показан глазами Буйновского, Цезаря или Тюрина, то выглядел бы по–другому.

В этом своем произведении Солженицын отстаивает ту точку зрения, согласно которой даже в самых нечеловеческих условиях человек может сохранить свою душу живой. Что же спасает человека в этой бесчеловечной жизни?

Во–первых, причастность к сообществу людей. В рассказе это бригада, аналог семьи в вольной жизни. В роли отца выступает бригадир, авторитет которого держится на справедливости, человечности и еде. «Бригадир в лагере – это все: хороший бригадир тебе жизнь вторую даст, плохой бригадир в деревянный бушлат загонит… грудь стальная у бригадира. Зато шевельнет бровью или пальцем покажет – беги, делай».

Второе, что, по мысли Солженицына, спасает человека от падения – это труд. В рассказе есть эпизод, когда зеки с настоящим увлечением кладут стену. Этот эпизод – своеобразная «симфония труда». Иван Денисович до того увлекается работой, что работает даже дольше положенного времени. Иван Денисович знает, что его работа приносит премии начальству, тем людям, которые издеваются над заключенными, но работать плохо все равно не может. Такой это человек.

Солженицын показывает, что выжить в лагере можно только одним способом: надо «забыть» о том, что сам лагерь – это катастрофа, это провал. Герой Солженицына верит в конечное торжество справедливости, надеется на ее воплощение. Им движет необъяснимая любовь к самой жизни. «Сейчас ни на что Шухов не в обиде: ни что срок долгий, ни что воскресенья опять не будет. Сейчас он думает: переживем! Переживем все, Бог даст – кончится!»

Говоря о рассказе «Один день Ивана Денисовича», следует также отметить, что современного Солженицыну читателя поразили не только новизна в освещении лагерной темы, но и язык произведения. Русская проза 60–х годов не знала такого сложного сплетения речевых пластов, какой предстал в произведении Солженицына: от лагерно–блатной лексики («опер», «падло», «стучать», «придурки», «шмон») до просторечных словоупотреблений «загнуть» (то есть сказать неправдоподобное), «вкалывать», «матернуть» и речений из словаря В.Даля («поменело», «закалелый» и т.п.). Рассказ Солженицына в плане возрождения сказа (сказ – это чрезвычайно выразительная форма повествования, помогающая передать достоверность, подлинность изображаемого. В сказе на первый план выдвигаются те элементы языка, фразеологии, которые на фоне канонизированной гладкой литературной речи выглядят «неправильными». Но это разрушает безликую, трафаретную речь, позволяет соединить народное слово с реальной фигурой колоритного народного героя), в искусстве сказывания предварял будущие успехи «деревенской» прозы. В частности – искусство сказа В.П.Астафьева в «Последнем поклоне» и «Царь–рыбе».

После публикации «Одного дня…» в «Новом мире» Солженицыну хлынул целый поток писем от бывших узников советских концентрационных лагерей. Эти письма позволили Солженицыну приступить к осуществлению задуманного еще в 1958 году обобщающего произведения о лагерном мире, для написания которого одного личного опыта автора и его друзей явно недоставало. Солженицыным был отобран опыт 227 свидетелей, со многими из которых писатель встречался и беседовал лично. Завершена работа над «Архипелагом ГУЛАГ» была зимой 67/68 гг.

Сперва предполагалось отложить печатание «Архипелага» до 1975 года. Однако в августе 1973 года о существовании этого произведения стало известно КГБ. Женщина, выдавшая тайну существования «Архипелага ГУЛАГ», немного спустя была найдена повешенной в своей комнате при невыясненных обстоятельствах. Солженицын заподозрил в причастности к этой смерти советские спецслужбы. И дал команду к публикации произведения, которая предварялась словами: «Со стеснением в сердце я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги: долг перед живыми перевешивал долг перед умершими. Но теперь… мне ничего не остается, как немедленно публиковать ее».

Жанр своего произведения А.Солженицын определил как «опыт художественного исследования». Определение это очень точно излагает огромную задачу, поставленную себе писателем: художественное исследование лагеря, как феномена, определяющего характер государства, исследование лагерной цивилизации и человека – готовящегося прийти в лагерь и живущего в лагере. В «Архипелаге ГУЛАГ» автор также пытается ответить на вопрос, как происходило растление народа, зачем оно было нужно государству и одновременно показывает возможные пути духовного возрождения.

«Архипелаг ГУЛАГ» состоит из трех томов. Образно их содержание можно представить как падение (I том) – жизнь на дне (II том) – воскресение из мертвых (III том).

В первом томе две части: «Тюремная промышленность» и «Вечное движение». Здесь представлено долгое и мучительное скольжение страны по наклонной кривой террора.

Во втором томе тоже две части: третья «Истребительно–трудовые» и четвертая «Душа и колючая проволока». Из них часть об истребительных лагерях – самая длинная в книге (22 главы) и самая угнетающе–безысходная.

Сверхзадачу лагерей Солженицын определяет так: истреблять через непосильный труд. Он сравнивает труд советских заключенных с трудом строителей египетских пирамид и находит, что рабам в Египте было легче: «ведь пирамиды строились с привлечением современной им техники! А у нас была техника – на сорок веков назад!» Сравнивает с трудом русских крепостных крестьян. И находит, что, хотя имеется сходство, различий больше, и «все различия к выгоде крепостного права». Сравнивает, наконец, писатель царскую каторгу и советские истребительно–трудовые. И тоже все различия – к невыгоде Архипелага. Он пишет: «На Акатуйской лютой каторге рабочие уроки были легко выполнимы для всех… Их летний рабочий день составлял с ходьбою вместе – 8 часов, с октября – 7, а зимой – только 6…»

Лагерная система принудительного труда, как показывает Солженицын, покоилась на использовании голода как главного стимула. Второй рычаг давления на человека – бригада. Норма выработки давалась не на одного человека, а на всю бригаду. В зависимости от выполнения нормы лагерь кормил не отдельного зека, а всех членов бригады. Тем самым бригада становилась тем двигателем, который вынуждал всех отдавать рабовладельцам последние силы.

«О, без бригады еще пережить лагерь можно! Без бригады ты – личность, ты сам избираешь линию поведения. Без бригады ты можешь хоть умереть гордо – в бригаде и умереть тебе дадут только подло, только на брюхе».

Проблеск надежды впервые появляется в начале третьего тома, в истории «особых политических лагерей» (часть пятая «Каторга»). Попадающие на Архипелаг после войны вдруг явственно начинают ощущать воздух свободы – не внешней, до которой путь крайне далек, но неотъемлемой и побудительной внутренней воли. Провозвестником ее служит безмолвная русская старуха, встреченная писателем на тихой станции Торбеево, когда их вагон ненадолго замер у перрона: «Крестьянка старая остановилась против нашего окна со спущенной рамой и через решетку окна и через внутреннюю решетку долго, неподвижно смотрела на нас, тесно сжатых на верхней полке. Она смотрела тем извечным взглядом, каким на «несчастненьких» всегда смотрел наш народ. По щекам ее стекали редкие слезы. «Нельзя смотреть, мамаша», – негрубо сказал ей конвоир. Она даже головой не повела. А рядом с ней стояла девочка лет десяти с белыми ленточками в косичках. Та смотрела очень строго, даже скорбно не по летам, широко–широко открыв и не мигая глазенками. Так смотрела, что, думаю, засняла нас навек. Поезд мягко тронулся – старуха подняла черные персты и истово, неторопливо перекрестила нас».

Внутреннее освобождение влечет за собой и внешнее. Сперва в лагере отбирают власть у блатных; фронтовые офицеры возглавляют отчаянные попытки бежать; наступают тяжелые времена для предателей–стукачей. Наконец, восстает весь лагерь, начиная от забастовки в Экибастузе в 1951–1952 гг., и заканчивая восстанием в 1954–м, уже после смерти Сталина, в Кенгире (главы «Когда в зоне пылает земля», «Цепи рвем на ощупь», «Сорок дней Кенгира»).

В «Архипелаге ГУЛАГ» можно выделить три сюжетных линии. Первая – это изображение постепенного, но неуклонного сползания страны к массовому беззаконию. Писатель ведет начало со слов Ленина, провозгласившего в январе 1918 года о необходимости очищения «земли российской от всяких вредных насекомых». Самым действенным средством очистки был массовый, всеохватывающий террор. «Очищение России происходило постепенно: один вид «насекомых» за другим, один поток за другим гнали «по сточным трубам тюремной канализации». Но пока уничтожали одних – другие, убежденные, что их это не коснется, молчали. Понадобилось всего двадцать лет, пишет Солженицын, чтобы в стране окончательно восторжествовало беззаконие и было завершено растление страны – и тогда островки ГУЛАГа слились в Архипелаг.

Вторая сюжетная линия произведения – показ форм и средств, используемых государством при формировании «нового» советского человека, потенциального узника ГУЛАГа и будущего заключенного. Чтобы заставить людей молчаливо сносить произвол, им надо было внушить чувство страха. С годами страх становится главным стимулом поведения человека. Но напугать людей, вынудить их согласиться с арестом всех вокруг было мало. Следующим этапом на пути к созданию «нового» человека было, по выражению Солженицына, «всенародное участие в канализации». На этом этапе пассивное согласие на террор было уже недостаточным, требовалось его активное одобрение: «те, кто своими телами еще не грохнулись в канализационные люки, кого еще не понесли трубы на Архипелаг – те должны ходить поверху со знаменами, славить суды и радоваться судебным расправам». Солженицын отмечает важнейший феномен советского общества: взаимосвязь между палачом и жертвой. Сегодняшний палач завтра становился жертвой, а вчерашняя жертва готова была по первому слову превратиться в палача. Возникновению этой взаимосвязи, поощряемому властью как важнейшее средство растления души, способствовали всеобщая невиновность и всеобщий страх.

Соучастие – пассивное или активное – в преступлениях ломало души. После ареста одним из средств, применявшихся для получения ложных показаний, для согласия сотрудничать с палачами, была пытка. Глава, посвященная пыткам, кажется переписанной из «Руководства инквизитора», изданного в XVI веке. Третьей причиной признания невинных людей в несовершенных преступлениях является, по мнению писателя, является отсутствие у них «нравственной опоры», необходимой для сопротивления злу. Итог, подведенный писателем, следующий: «Не хватало нам свободолюбия. А еще прежде того – осознания истинного положения. Мы истратились в одной безудержной вспышке семнадцатого года, а потом спешили покориться, с удовольствием покорялись».

Третья сюжетная линия «Архипелага ГУЛАГ» – судьба его автора. В этом произведении он выступает под своим именем, с предельной откровенностью рассказывает о себе. Он тоже – сын своей страны. И он вырос в атмосфере «всенародного одобрения судебных расправ над «врагами», и он вдыхал воздух революционных лозунгов и мифов. Упрекая миллионы в молчании, в покорности, он не щадит и себя. И он молчал, хотя имел много раз возможность кричать. И он в тюрьме уже, продолжал пламенно защищать марксизм, убежденный, что Сталин «исказил» Ленина.

В истории Архипелага писателя больше всего потрясает судьба нескольких миллионов русских военнопленных, ровесников Солженицына, объявленных «изменниками родины» и брошенных в советские лагеря. В судьбе русских пленных раскрылась Солженицыну до конца бесчеловечность, жестокость и неблагодарность советского государства.

Писатель обращается к истории своей страны: «Сколько войн вела Россия… и много ли изменников знали во всех тех войнах?.. Но вот при справедливейшем в мире строе наступила справедливейшая война – и вдруг миллионы изменников из самого народа. Как это понять? Чем объяснить?.. А может быть дело все–таки в государственном строе?» Для Солженицына ответ очевиден: миллионы бывших пленных были брошены в лагеря с тем, чтобы сохранить, нарушенную войной, изоляцию страны от остального мира: «Всех этих пленников… посадили, чтобы они не вспоминали Европу среди своих односельчан. Чего не видишь, тем не бредишь…»

Духовное освобождение приходит к Солженицыну в тюрьме: в мучениях, в страдании человеческий дух проходит испытание и, выдержав его, укрепляется, очищается, освобождается. Вывод писателя можно сформулировать так: в принципиально неморальном обществе, возникшем в результате нарушения нормального хода истории, только страдание позволяет возвыситься духовно, понять невозможность жить без морали.

Таким образом, «Архипелаг ГУЛАГ» – это книга о духовном прозрении, о возможности остаться человеком на дне ада, но, прежде всего, – это памятник миллионам заключенных, погибших в советских лагерях, прошедших через них, сломленных или выдержавших.

Итоговым, но пока невостребованным обществом, произведением Солженицына является десятитомная эпопея «Красное колесо», которая выросла за время ее создания с 1969 года в глубокомысленный трагический роман–хронику с совершенно уникальным образом автора–повествователя, с непрерывным передвижением вымышленных и подлинных героев.

«Красное колесо» – это тщательнейшая летопись Февраля, бесповоротного распада России, преддверия большевизма, кровавой гражданской войны. Солженицын показывает, с чего все начиналось: с измен, предательства, торжества улицы, обольщений трескучей фразеологией демагогов… С этой петроградской улицы и начало катиться символическое «красное колесо» террора, люмпенизации великой страны, когда было «все поругано, предано, продано» (А.А.Ахматова).

При изображении революционеров в «Красном колесе» главенствует принцип сгущения иронической мысли, сарказма.

Сочинение

1. Лагерь - особый мир.

2. Шухов - главный герой и рассказчик.

3. Способы выживания в лагере.

4. Особенности языка рассказа.

Рассказ А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» построен на реальных событиях жизни самого автора - пребывания в Экибастузском особом лагере зимой 1950-1951 годов на общих работах. Главный герой рассказа Иван Денисович Шухов - рядовой узник советского лагеря. От его лица рассказано об одном дне из трех тысяч шестисот пятидесяти трех дней срока, который получил Иван Денисович. Описание событий одного дня из жизни узника достаточно, чтобы понять, какая обстановка царила в лагере, какие существовали порядки и законы. Один день - а перед нами общая ужасающая картина жизни заключенных. Пред читателем предстает особый мир - лагерь, существующий отдельно, параллельно обычно жизни. Здесь действуют совсем иные законы, и люди не живут по ним, а выживают вопреки им. Жизнь в зоне показана изнутри человеком, который знает о ней по своему личному опыту. Поэтому рассказ поражает своим реализмом.

«Слава тебе, Господи, еще один день прошел!» - этими словами заканчивает повествование Иван Денисович, «прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый». Действительно, этот день один самых «удачных»: бригаду Шухова не выгнали на Соцгородок тянуть проволоку на морозе, без обогрева, герой миновал карцер, отделался лишь мытьем полов в надзирательской, получил в обед лишнюю порцию каши, работа досталась знакомая - стену класть на ТЭЦ, он миновал благополучно шмон, пронес в лагерь ножовку, подработал вечером у Цезаря, купил у латыша два стакана самосаду и самое главное - не заболел.

Иван Денисович Шухов был осужден на десять лет по сфабрикованному делу: его обвинили в том, что он вернулся из плена с секретным немецким заданием, а каким именно - придумать так и не смогли. По сути, Шухов разделил судьбу миллионов других людей, воевавших за Родину, и по окончании войны из пленников немецких лагерей перекочевавших в разряд «врагов народа».

Солженицын изображает и другой тип людей - «шакалов», как Фетюков, бывшего высокого начальника привыкшего командовать, который не брезгует даже доставать окурки из плевательницы. Лизать чужие тарелки, смотреть человеку в рот в ожидании того, что ему что-нибудь оставят, - для Фетюкова способ выжить. Он вызывает отвращение, зеки даже отказываются с ним, работать. У него не осталось абсолютно никакой гордости, он открыто плачет, когда его бьют за лизание тарелок. В лагере каждый выбирает свой способ выживания. Наиболее недостойный из этих способов - это путь стукача Пантелеева, живущего за счет доносов на других зеков. В лагере ненавидят таких людей, и такие долго не живут.

Иван Денисович «не был шакал даже после восьми лет общих работ - и чем дальше, тем крепче утверждался». Этот человек старается заработать только своим трудом: шьет тапочки, подносит бригадиру валенки, занимает очередь за посылками, за что и получает честно заработанное. У Шухова тверды представления о гордости и чести, поэтому он никогда не скатиться до уровня Фетюкова. Как крестьянин, Шухов очень хозяйственный: он не может просто так пройти мимо куска ножовки, зная, что из него можно сделать нож, что является возможностью дополнительного заработка.

Заслуживает уважения и бывший капитан второго ранга Буйновский, который привык все делать на совесть, не старается увильнуть от общих работ, «на лагерную работу как на морскую службу смотрит: сказано делать - значит делай». Вызывает симпатию и бригадир Тюрин, попавший в лагерь только лишь потому, что его отец был кулак. Он всегда старается отстоять интересы бригады: получить больше хлеба, выгодную работу. Утром Тюрин дает взятку, его людей не выгнали на строительство Соцгородка. Иван Денисович говорит о том, что «хороший бригадир вторую жизнь даст». Это и о Тюрине. Эти люди никогда не смогли избрать для себя путь выживания Фетюкова или Пантелеева.

Алешка-баптист вызывает жалость. Этот человек очень добрый, но слабодушный, поэтому «им не командует только тот, кто не хочет». Заключение он воспринимает как волю Божью, пытается видеть в своем положении только хорошее, говорит, что «здесь есть время о душе подумать». Но Алешка не может приспособиться к лагерным условиям, и Иван Денисович считает, долго он здесь не протянет.

Другой герой, шестнадцатилетний паренек Гопчик, обладает хваткой, которой не достает Алешке-баптисту. Гопчик хитрый, он не упустит возможности урвать кусок. Свой срок он получил за то, что носил молоко в лес бендеровцам. В лагере ему предсказывают большое будущее: «Из Гопчика правильный будет лагерник... меньше как хлеборезом ему судьбы не прочат».

На особом положении находится в лагере Цезарь Маркович, бывший режиссер. Он получает с воли посылки, может себе позволить многое из того, что не могут остальные заключенные: носит новую шапку и другие запрещенные вещи. Бывший режиссер работает в конторе, избегает общих работ. Он сторонится остальных заключенных, общается только с Буйновским. Цезарь Маркович обладает деловой хваткой, знает, кому и сколько надо дать. Рассказ Солженицына написан языком простого лагерного заключенного, именно поэтому используется очень много жаргонных, «блатных» слов и выражений. «Шмон», «стучать куму», «шестерка», «придурки», «падла» - привычная лексика в лагере. Употребление этих слов, в том числе и «непечатных», оправданы, так как с их помощью достигается достоверность передачи общей атмосферы лагеря и происходящего.

Другие сочинения по этому произведению

«…В лагере растлеваются только те, кто уже и на воле растлевался или был к этому подготовлен» (По рассказу А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича») А. И. Солженицын: "Один день Ивана Денисовича" Автор и его герой в одном из произведений А. И. Солженицына. («Один день Ивана Денисовича»). Искусство создания характера. (По повести А.И.Солженицына "Один день Ивана Денисовича) Историческая тема в русской литературе (по повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича») Лагерный мир в изображении А. И. Солженицына (по повести «Один день Ивана Денисовича») Нравственная проблематика в повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» Образ Шухова в повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» Проблема нравственного выбора в одном из произведений А. Солженицына Проблематика одного из произведений А. И. Солженицына (по повести «Один день Ивана Денисовича») Проблематика произведений Солженицина Русский национальный характер в повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Символ целой эпохи (по повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича») Система образов в повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» Солженицын - писатель-гуманист Сюжетно-композиционные особенности повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» Тема ужаса тоталитарного режима в рассказе А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» Художественные особенности повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Человек в тоталитарном государстве (по произведениям русских писателей 20 века) Характерисика образа Гопчика Характерисика образа Шухова Ивана Денисовича Рецензия на рассказ А.И. Солженицына " Один день Ивана Денисовича " Проблема национального характера в одном из произведений современной русской литературы Жанровые особенности повести «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына Образ главного героя Шукова в романе «Один день Ивана Денисовича» «Один день Ивана Денисовича». Характер героя как способ выражения авторской позиции Анализ произведения Характерисика образа Фетюкова Один день и целая жизнь русского человека История создания и появление в печати произведения А. И. Солженицына «Одного дня Ивана Денисовича» Суровая правда жизни в произведениях Солженицына Иван Денисович - характеристика литературного героя Отражение трагических конфликтов истории в судьбе героев повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» Творческая история создания повести «Один день Ивана Денисовича» Нравственная проблематика в повести Проблема нравственного выбора в одном из произведений Отзыв о повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» Герой повести-рассказа Солженицына «Один день Ивана Денисовича» Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» Характерисика образа Алешки-баптиста История создания повести «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына Художественные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» Человек в тоталитарном государстве Один день и целая жизнь русского человека в повести А. И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"Почти треть тюремно-лагерного срока – с августа 1950 по февраль 1953 г. – Александр Исаевич Солженицын отсидел в Экибастузском особом лагере на севере Казахстана. Там, на общих работах, и мелькнул долгим зимним днём замысел рассказа об одном дне одного зэка. «Просто был такой лагерный день, тяжёлая работа, я таскал носилки с напарником и подумал, как нужно бы описать весь лагерный мир – одним днём, – рассказал автор в телеинтервью с Никитой Струве (март 1976 г.). – Конечно, можно описать вот свои десять лет лагеря, там всю историю лагерей, – а достаточно в одном дне всё собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И будет всё».

Александр Солженицын

Рассказ «Один день Ивана Денисовича» [см. на нашем сайте полный его текст , краткое содержание и литературный анализ ] написан в Рязани , где Солженицын поселился в июне 1957 г. и с нового учебного года стал учителем физики и астрономии в средней школе № 2. Начат 18 мая 1959 г., закончен 30 июня. Работа заняла меньше полутора месяцев. «Это всегда получается так, если пишешь из густой жизни, быт которой ты чрезмерно знаешь, и не то что не надо там догадываться до чего-то, что-то пытаться понять, а только отбиваешься от лишнего материала, только-только чтобы лишнее не лезло, а вот вместить самое необходимое», – говорил автор в радиоинтервью для Би-би-си (8 июня 1982 г.), которое вёл Барри Холланд.

Сочиняя в лагере, Солженицын чтобы сохранить сочинённое в тайне и с ним самого себя, заучивал наизусть сначала одни стихи, а под конец срока диалоги в прозе и даже сплошную прозу. В ссылке, а затем и реабилитированным он мог работать, не уничтожая отрывок за отрывком, но должен был таиться по-прежнему, чтобы избежать нового ареста. После перепечатки на машинке рукопись сжигалась. Сожжена и рукопись лагерного рассказа. А поскольку машинопись нужно было прятать, текст печатался на обеих сторонах листа, без полей и без пробелов между строчками.

Только через два с лишним года, после внезапной яростной атаки на Сталина , предпринятой его преемником Н. С. Хрущёвым на XXII съезде партии (17 – 31 октября 1961 г.), А. С. рискнул предложить рассказ в печать . «Пещерная машинопись» (из осторожности – без имени автора) 10 ноября 1961 г. была передана Р. Д. Орловой, женой тюремного друга А. С. – Льва Копелева, в отдел прозы журнала «Новый мир» Анне Самойловне Берзер. Машинистки переписали оригинал, у зашедшего в редакцию Льва Копелева Анна Самойловна спросила, как назвать автора, и Копелев предложил псевдоним по месту его жительства – А. Рязанский.

8 декабря 1961 г., едва главный редактор «Нового мира» Александр Трифонович Твардовский после месячного отсутствия появился в редакции, А. С. Берзер попросила его прочитать две непростых для прохождения рукописи. Одна не нуждалась в особой рекомендации хотя бы по наслышанности об авторе: это была повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна». О другой же Анна Самойловна сказала: «Лагерь глазами мужика, очень народная вещь». Её-то Твардовский и взял с собой до утра. В ночь с 8 на 9 декабря он читает и перечитывает рассказ. Утром по цепочке дозванивается до того же Копелева, расспрашивает об авторе, узнаёт его адрес и через день телеграммой вызывает в Москву. 11 декабря, в день своего 43-летия, А. С. получил эту телеграмму: «Прошу возможно срочно приехать редакцию нового мира зпт расходы будут оплачены = Твардовский». А Копелев уже 9 декабря телеграфировал в Рязань: «Александр Трифонович восхищён статьёй» (так бывшие зэки договорились между собой шифровать небезопасный рассказ). Для себя же Твардовский записал в рабочей тетради 12 декабря: «Сильнейшее впечатление последних дней – рукопись А. Рязанского (Солонжицына), с которым встречусь сегодня». Настоящую фамилию автора Твардовский записал с голоса.

12 декабря Твардовский принял Солженицына, созвав для знакомства и беседы с ним всю головку редакции. «Предупредил меня Твардовский, – замечает А. С., – что напечатания твёрдо не обещает (Господи, да я рад был, что в ЧКГБ не передали!), и срока не укажет, но не пожалеет усилий». Тут же главный редактор распорядился заключить с автором договор, как отмечает А. С… «по высшей принятой у них ставке (один аванс – моя двухлетняя зарплата)». Преподаванием А. С. зарабатывал тогда «шестьдесят рублей в месяц».

Александр Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Читает автор. Фрагмент

Первоначальные названия рассказа – «Щ-854», «Один день одного зэка». Окончательное заглавие сочинено в редакции «Нового мира» в первый приезд автора по настоянию Твардовского «переброской предположений через стол с участием Копелева».

По всем правилам советских аппаратных игр Твардовский стал исподволь готовить многоходовую комбинацию, чтобы в конце концов заручиться поддержкой главного аппаратчика страны Хрущёва – единственного человека, который мог разрешить публикацию лагерного рассказа. По просьбе Твардовского для передачи наверх письменные отзывы об «Иване Денисовиче» написали К. И. Чуковский (его заметка называлась «Литературное чудо»), С. Я. Маршак, К. Г. Паустовский, К. М. Симонов… Сам Твардовский составил краткое предисловие к повести и письмо на имя Первого секретаря ЦК КПСС, Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущёва. 6 августа 1962 г. после девятимесячной редакционной страды рукопись «Одного дня Ивана Денисовича» с письмом Твардовского была отправлена помощнику Хрущёва – В. С. Лебедеву, согласившемуся, выждав благоприятный момент, познакомить патрона с необычным сочинением.

Твардовский писал:

«Дорогой Никита Сергеевич!

Я не счёл бы возможным посягать на Ваше время по частному литературному делу, если бы не этот поистине исключительный случай.

Речь идёт о поразительно талантливой повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Имя этого автора до сих пор никому не было известно, но завтра может стать одним из замечательных имён нашей литературы.

Это не только моё глубокое убеждение. К единодушной высокой оценке этой редкой литературной находки моими соредакторами по журналу «Новый мир», в том числе К. Фединым, присоединяются и голоса других видных писателей и критиков, имевших возможность ознакомиться с ней в рукописи.

Но в силу необычности жизненного материала, освещаемого в повести, я испытываю настоятельную потребность в Вашем совете и одобрении.

Одним словом, дорогой Никита Сергеевич, если Вы найдёте возможность уделить внимание этой рукописи, я буду счастлив, как если бы речь шла о моём собственном произведении».

Параллельно с продвижением рассказа через верховные лабиринты в журнале шла рутинная работа с автором над рукописью. 23 июля состоялось обсуждение рассказа на редколлегии. Член редколлегии, вскорости ближайший сотрудник Твардовского Владимир Лакшин записал в дневнике:

«Солженицына я вижу впервые. Это человек лет сорока, некрасивый, в летнем костюме – холщовых брюках и рубашке с расстёгнутым воротом. Внешность простоватая, глаза посажены глубоко. На лбу шрам. Спокоен, сдержан, но не смущён. Говорит хорошо, складно, внятно, с исключительным чувством достоинства. Смеётся открыто, показывая два ряда крупных зубов.

Твардовский предложил ему – в максимально деликатной форме, ненавязчиво – подумать о замечаниях Лебедева и Черноуцана [сотрудник ЦК КПСС, которому Твардовский давал рукопись Солженицына]. Скажем, прибавить праведного возмущения кавторангу, снять оттенок сочувствия бандеровцам, дать кого-то из лагерного начальства (надзирателя хотя бы) в более примирённых, сдержанных тонах, не все же там были негодяи.

Дементьев [заместитель главного редактора «Нового мира»] говорил о том же резче, прямолинейнее. Яро вступился за Эйзенштейна, его «Броненосец "Потёмкин"». Говорил, что даже с художественной точки зрения его не удовлетворяют страницы разговора с баптистом. Впрочем, не художество его смущает, а держат те же опасения. Дементьев сказал также (я на это возражал), что автору важно подумать, как примут его повесть бывшие заключённые, оставшиеся и после лагеря стойкими коммунистами.

Это задело Солженицына. Он ответил, что о такой специальной категории читателей не думал и думать не хочет. «Есть книга, и есть я. Может быть, я и думаю о читателе, но это читатель вообще, а не разные категории… Потом, все эти люди не были на общих работах. Они, согласно своей квалификации или бывшему положению, устраивались обычно в комендатуре, на хлеборезке и т. п. А понять положение Ивана Денисовича можно, только работая на общих работах, то есть зная это изнутри. Если бы я даже был в том же лагере, но наблюдал это со стороны, я бы этого не написал. Не написал бы, не понял и того, какое спасение труд…»

Зашёл спор о том месте повести, где автор прямо говорит о положении кавторанга, что он – тонко чувствующий, мыслящий человек – должен превратиться в тупое животное. И тут Солженицын не уступал: «Это же самое главное. Тот, кто не отупеет в лагере, не огрубит свои чувства – погибает. Я сам только тем и спасся. Мне страшно сейчас смотреть на фотографию, каким я оттуда вышел: тогда я был старше, чем теперь, лет на пятнадцать, и я был туп, неповоротлив, мысль работала неуклюже. И только потому спасся. Если бы, как интеллигент, внутренне метался, нервничал, переживал всё, что случилось, – наверняка бы погиб».

В ходе разговора Твардовский неосторожно упомянул о красном карандаше, который в последнюю минуту может то либо другое вычеркнуть из повести. Солженицын встревожился и попросил объяснить, что это значит. Может ли редакция или цензура убрать что-то, не показав ему текста? «Мне цельность этой вещи дороже её напечатания», – сказал он.

Солженицын тщательно записал все замечания и предложения. Сказал, что делит их на три разряда: те, с которыми он может согласиться, даже считает, что они идут на пользу; те, о которых он будет думать, трудные для него; и наконец, невозможные – те, с которыми он не хочет видеть вещь напечатанной.

Твардовский предлагал свои поправки робко, почти смущённо, а когда Солженицын брал слово, смотрел на него с любовью и тут же соглашался, если возражения автора были основательны».

Об этом же обсуждении написал и А. С..:

«Главное, чего требовал Лебедев, – убрать все те места, в которых кавторанг представлялся фигурой комической (по мерке Ивана Денисовича), как и был он задуман, и подчеркнуть партийность кавторанга (надо же иметь «положительного героя»!). Это казалось мне наименьшей из жертв. Убрал я комическое, осталось как будто «героическое», но «недостаточно раскрытое», как находили потом критики. Немного вздут оказывался теперь протест кавторанга на разводе (замысел был – что протест смешон), однако картины лагеря это, пожалуй, не нарушало. Потом надо было реже употреблять к конвойным слово «попки», снизил я с семи до трёх; пореже – «гад» и «гады» о начальстве (было у меня густовато); и чтоб хоть не автор, но кавторанг осудил бы бандеровцев (придал я такую фразу кавторангу, однако в отдельном издании потом выкинул: кавторангу она была естественна, но их-то слишком густо поносили и без того). Ещё – присочинить зэкам какую-нибудь надежду на свободу (но этого я сделать не мог). И, самое смешное для меня, ненавистника Сталина, – хоть один раз требовалось назвать Сталина как виновника бедствий. (И действительно – он ни разу никем не был в рассказе упомянут! Это не случайно, конечно, у меня вышло: мне виделся советский режим, а не Сталин один.) Я сделал эту уступку: помянул «батьку усатого» один раз…».

15 сентября Лебедев по телефону передал Твардовскому, что «Солженицын («Один день») одобрен Н[икитой] С[ергееви]чем» и что в ближайшие дни шеф пригласит его для разговора. Однако и сам Хрущёв счёл нужным заручиться поддержкой партийной верхушки. Решение о публикации «Одного дня Ивана Денисовича» принято 12 октября 1962 г. на заседании Президиума ЦК КПСС под давлением Хрущёва. И только 20 октября он принял Твардовского, чтобы сообщить о благоприятном результате его хлопот. О самом рассказе Хрущёв заметил: «Да, материал необычный, но, я скажу, и стиль, и язык необычный – не вдруг пошло. Что ж, я считаю, вещь сильная, очень. И она не вызывает, несмотря на такой материал, чувства тяжёлого, хотя там много горечи».

Прочитав «Один день Ивана Денисовича» ещё до публикации, в машинописи, Анна Ахматова , описавшая в «Реквиеме » горе «стомильонного народа» по сю сторону тюремных затворов, с нажимом выговорила: «Эту повесть о-бя-зан прочи-тать и выучить наизусть – каждый гражданин изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза».

Рассказ, для весомости названный редакцией в подзаголовке повестью, опубликован в журнале «Новый мир» (1962. № 11. С. 8 – 74; подписан в печать 3 ноября; сигнальный экземпляр доставлен главному редактору вечером 15 ноября; по свидетельству Владимира Лакшина, рассылка начата 17 ноября; вечером 19 ноября около 2 000 экз. завезены в Кремль для участников пленума ЦК) с заметкой А. Твардовского «Вместо предисловия». Тираж 96 900 экз. (по разрешению ЦК КПСС 25 000 были отпечатаны дополнительно). Переиздан в «Роман-газете» (М.: ГИХЛ, 1963. № 1/277. 47 с. 700 000 экз.) и книгой (М.: Советский писатель, 1963. 144 с. 100 000 экз.). 11 июня 1963 г. Владимир Лакшин записал: «Солженицын подарил мне выпущенный «Советским писателем» на скорую руку «Один день…». Издание действительно позорное: мрачная, бесцветная обложка, серая бумага. Александр Исаевич шутит: "Выпустили в издании ГУЛАГа"».

Обложка издания «Одного дня Ивана Денисовича» в Роман-Газете, 1963

«Для того чтобы её [повесть] напечатать в Советском Союзе, нужно было стечение невероятных обстоятельств и исключительных личностей, – отметил А. Солженицын в радиоинтервью к 20-летию выхода «Одного дня Ивана Денисовича» для Би-би-си (8 июня 1982 г.). – Совершенно ясно: если бы не было Твардовского как главного редактора журнала – нет, повесть эта не была бы напечатана. Но я добавлю. И если бы не было Хрущёва в тот момент – тоже не была бы напечатана. Больше: если бы Хрущёв именно в этот момент не атаковал Сталина ещё один раз – тоже бы не была напечатана. Напечатание моей повести в Советском Союзе, в 62-м году, подобно явлению против физических законов, как если б, например, предметы стали сами подниматься от земли кверху или холодные камни стали бы сами нагреваться, накаляться до огня. Это невозможно, это совершенно невозможно. Система была так устроена, и за 45 лет она не выпустила ничего – и вдруг вот такой прорыв. Да, и Твардовский, и Хрущёв, и момент – все должны были собраться вместе. Конечно, я мог потом отослать за границу и напечатать, но теперь, по реакции западных социалистов, видно: если б её напечатали на Западе, да эти самые социалисты говорили бы: всё ложь, ничего этого не было, и никаких лагерей не было, и никаких уничтожений не было, ничего не было. Только потому у всех отнялись языки, что это напечатано с разрешения ЦК в Москве, вот это потрясло».

«Не случись это [подача рукописи в «Новый мир» и публикация на родине] – случилось бы другое, и худшее, – записал А. Солженицын пятнадцатью годами ранее, – я послал бы фотоплёнку с лагерными вещами – за границу, под псевдонимом Степан Хлынов, как она уже и была заготовлена. Я не знал, что в самом удачном варианте, если на Западе это будет и опубликовано и замечено, – не могло бы произойти и сотой доли того влияния».

С публикацией «Одного дня Ивана Денисовича» связано возвращение автора к работе над «Архипелагом ГУЛАГом ». «Я ещё до «Ивана Денисовича» задумал «Архипелаг», – рассказал Солженицын в телеинтервью компании CBS (17 июня 1974 г.), которое вёл Уолтер Кронкайт, – я чувствовал, что нужна такая систематическая вещь, общий план всего того, что было, и во времени, как это произошло. Но моего личного опыта и опыта моих товарищей, сколько я ни расспрашивал о лагерях, все судьбы, все эпизоды, все истории, – было мало для такой вещи. А когда напечатался «Иван Денисович», то со всей России как взорвались письма ко мне, и в письмах люди писали, что они пережили, что у кого было. Или настаивали встретиться со мной и рассказать, и я стал встречаться. Все просили меня, автора первой лагерной повести, писать ещё, ещё, описать весь этот лагерный мир. Они не знали моего замысла и не знали, сколько у меня уже написано, но несли и несли мне недостающий материал». «И так я собрал неописуемый материал, который в Советском Союзе и собрать нельзя, – только благодаря «Ивану Денисовичу», – подытожил А. С. в радиоинтервью для Би-би-си 8 июня 1982 г. – Так что он стал как пьедесталом для «Архипелага ГУЛАГа»«.

В декабре 1963 г. «Один день Ивана Денисовича» был выдвинут на Ленинскую премию редколлегией «Нового мира» и Центральным государственным архивом литературы и искусства. По сообщению «Правды» (19 февраля 1964 г.), отобран «для дальнейшего обсуждения». Затем включён в список для тайного голосования. Премию не получил. Лауреатами в области литературы, журналистики и публицистики стали Олесь Гончар за роман «Тронка» и Василий Песков за книгу «Шаги по росе» («Правда», 22 апреля 1964 г.). «Уже тогда, в апреле 1964, в Москве поговаривали, что эта история с голосованием была «репетицией путча» против Никиты: удастся или не удастся аппарату отвести книгу, одобренную Самим? За 40 лет на это никогда не смелели. Но вот осмелели – и удалось. Это обнадёживало их, что и Сам-то не крепок».

Со второй половины 60-х «Один день Ивана Денисовича» изымался из обращения в СССР вместе с другими публикациями А. С. Окончательный запрет на них введён распоряжением Главного управления по охране государственных тайн в печати, согласованным с ЦК КПСС, от 28 января 1974 г. В специально посвящённом Солженицыну приказе Главлита № 10 от 14 февраля 1974 г. перечислены подлежащие изъятию из библиотек общественного пользования номера журнала «Новый мир» с произведениями писателя (№ 11, 1962; № 1, 7, 1963; № 1, 1966) и отдельные издания «Одного дня Ивана Денисовича», включая перевод на эстонский язык и книгу «для слепых». Приказ снабжён примечанием: «Изъятию подлежат также иностранные издания (в том числе газеты и журналы) с произведениями указанного автора». Запрет снят запиской Идеологического отдела ЦК КПСС от 31 декабря 1988 г.

С 1990 г. «Один день Ивана Денисовича» снова издаётся на родине .

Зарубежный художественный фильм по «Одному дню Ивана Денисовича»

В 1971 г. по «Одному дню Ивана Денисовича» снят англо-норвежский фильм (режиссёр Каспер Вреде, в роли Шухова Том Кортни). Впервые А. Солженицын смог посмотреть его только в 1974 г. Выступая по французскому телевидению (9 марта 1976 г.), на вопрос ведущего об этом фильме он ответил:

«Я должен сказать, что режиссёры и актёры этого фильма подошли очень честно к задаче, и с большим проникновением, они ведь сами не испытывали этого, не пережили, но смогли угадать это щемящее настроение и смогли передать этот замедленный темп, который наполняет жизнь такого заключённого 10 лет, иногда 25, если, как часто бывает, он не умрёт раньше. Ну, совсем небольшие упрёки можно сделать оформлению, это большей частью там, где западное воображение просто уже не может представить деталей такой жизни. Например, для нашего глаза, для моего или если бы мои друзья могли это видеть, бывшие зэки (увидят ли они когда-нибудь этот фильм?), – для нашего глаза телогрейки слишком чистые, не рваные; потом, почти все актёры, в общем, плотные мужчины, а ведь там в лагере люди на самой грани смерти, у них вваленные щёки, сил уже нет. По фильму, в бараке так тепло, что вот сидит там латыш с голыми ногами, руками, – это невозможно, замёрзнешь. Ну, это мелкие замечания, а в общем я, надо сказать, удивляюсь, как авторы фильма могли так понять и искренней душой попробовали передать западному зрителю наши страдания».

День, описанный в рассказе, приходится на январь 1951 г.

По материалам работ Владимира Радзишевского.

«Один день Ивана Денисовича» собрал читательскую конференцию. И через 50 лет после первой публикации ("Томские новости")

Газета "Томские новости", Ася Шулбаева, 23.11.2012

Главный редактор «Нового мира» Александр Твардовский, девять месяцев боровшийся за право напечатать произведение, открыл и нового автора, ставшего впоследствии Нобелевским лауреатом, и новый пласт того, о чем не только писать – рассказывать было не принято.

История сохранила слова, которые редактор отдела прозы Анна Берзер произнесла, отдавая в руки А.Твардовского странички рукописи: «Лагерь глазами мужика. Очень народная вещь».

Пятидесятилетию выхода в свет повести А.И.Солженицына была посвящена читательская конференция, прошедшая 18 ноября в мемориальном музее истории политических репрессий «Следственная тюрьма НКВД».

Организовали ее директор музея, сопредседатель общества «Мемориал» Василий Ханевич и гость города, представитель Свято-Екатерининского малого православного братства Евгения Парфёнова.

– Анна Ахматова назвала выход «Одного дня Ивана Денисовича» эпохальным событием, - начала свое выступление ведущая конференции доцент кафедры философии СГМУ Тамара Мещерякова.

Людей было немного, и обсуждение шло в камерной обстановке. Впрочем, последняя фраза в данном контексте имеет двойной смысл – все помещения музея расположены в бывших застенках.

На встречу пришли преподаватели вузов, педагоги школ, студенты, учащаяся лицея и представители старшего поколения – те, кто в детстве сами были членами семей репрессированных.

Пожилые говорили о том, что в 1962 – 1963-м прочитанное воспринималось иначе, нежели сейчас. Оно стало отражением явлений, которые люди еще недавно видели вокруг себя. Учившийся в 1950-х годах в Томском политехническом геолог Фёдор Бакшт напомнил, что заключенные строили и общежития на Кирова, 2 и 4, и 10-й и 11-й корпуса ТПУ.

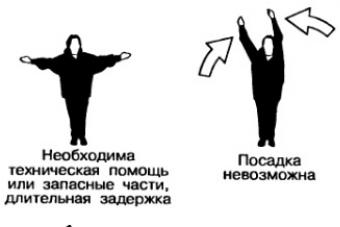

Фёдор Борисович рассказал, как во время его студенческой практики, проходившей в Кемеровской области, геологи работали буквально за забором лагерей Южкузбасслага. И, надев на голову шапку, показал, как при встрече в лесу с лагерной охраной надо было резким движением головы (не рукой! – руки подняты вверх) ее сбросить – показать, что волосы длинные, следовательно, не заключенный.

– Что вы находите для себя в повести? Что для вас актуально? – спросили молодых участников конференции.

Оказывается, многое. И то, как остаться человеком даже в нечеловеческих условиях, и раздумья о том, что значит «присособиться», чтобы выжить, но не потерять при этом себя.

Самая молодая участница встречи лицеистка Катя обратила внимание на эпизод переписки Шухова с женой, на его размышления, сможет ли после стольких лет лагеря он, крестьянин, жить на свободе, заботиться о семье.

– «Даже дума у заключенных – она и то несвободная», – процитировала Катя и продолжила:

– Меня пугает то, что когда я разговариваю со своими знакомыми, слышу: «Ну и что – сидели? Может, виноваты были? И вообще, люди вокруг заняты тем, чтобы заработать и потратить заработанное. А когда начинаешь в разговоре с ними поднимать глубокие темы, в ответ слышишь: «Зачем тебе это надо?».

Разговор, касавшийся, казалось бы, давно минувших дней, естественным образом перешел к дням сегодняшним.

В ответ на реплику одного из читателей «Надо оставаться человеком. Сейчас нет никаких ужасных условий, но…» прозвучало возражение другого участника дискуссии:

– Неужели? Пусть их нет в таких массовых масштабах. А для отдельно взятого человека? Вам знакомо, к примеру, имя Владимира Переверзина? Это человек, отсидевший более семи лет по «делу ЮКОСа» и обладающий несомненным литературным даром. Почитайте его заметки, почитайте зарисовки «Тюремные люди» самого Михаила Ходорковского и вы увидите, насколько мало изменились порядки в зонах. А под суд и срок в стране вновь попадают незаконно и несправедливо осужденные.

«Прошлое, каким бы оно ни было, никогда не становится безразличным для настоящего. Залог полного и бесповоротного разрыва со всем тем в прошлом, чем оно было омрачено, – в правдивом и мужественном постижении до конца его последствий», – писал в предисловии к повести «Одного дня Ивана Денисовича» в «Роман-газете» Александр Твардовский.

Спустя полвека слова писателя по-прежнему актуальны.