Морис Метерлинк – знаменитый бельгийский писатель, один из крупнейших представителей символизма в Европе. Поэт эпохи загнивания капитализма, он воплотил в своей поэзии тревожное умонастроение господствующего класса, его страх, неуверенность, предчувствие своей гибели, непонимание вновь возникающих социальных отношений, дряблость, истощение и пресыщенность. Метерлинк совершенно не был затронут пролетарским движением, развертывавшимся в его родном городе Генте в годы его молодости. Свое воспитание он получил сначала в гентском иезуитском коллеже, откуда перешел в католический университет.

Его любимыми мыслителями были Новалис, Рюисбрек, Эмерсон. На первом сборнике его стихов «Serres chaudes» (1889) сказалось влияние Малларме и Бодлера. Среди европейских символистов М. был главным, почти единственным крупным драматургом

Метерлинк стал популярен благодаря своим ранним пьесам , написанным между 1889 и 1894 гг. Герои этих пьес не имеют ограниченное понимание своей природы и мира, в котором они живут.

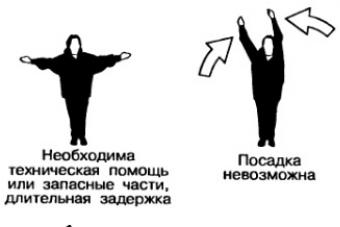

Как сторонник идей Шопенгауэра, Метерлинк считал, что человек бессилен против судьбы. Считал, что актеров можно легко заменить куклами-марионетками и даже написал такие пьесы, как «Там внутри» (1894) и «Смерть Тентажиля» (1894) для кукольного театра. Призывает актеров к деперсонализации , к отказу от своей индивидуальности. Актер должен уподобиться марионетке.

Ранняя драматургия

1. Слепые 1890

2. Непрошенная 1890

3. Там, внутри 1894

4. Смерть Тентажиля 1894

Эти пьесы рассматриваются как цикл, совокупность. В них действуют общие художественные законы. Их называют "Театром марионеток ", "Статичным театром ", "Театром ожидания ", "Театр молчания "

1896 год трактат "Сокровище смиренных ". В нем он объяснит то, что угадывается в его пьесах. Метерлинк выражает свою собственную позицию.

Типичное представление о драме: динамика, структура, диалоги, конфликт...

Метерлинк все эти каноны разрушает. Свои произведения для театра не предназначал. "Мечты не нуждаются в режиссере, театр убивает воображение ".

Символ создается со специальной установкой на многозначность. Важно эту многозначность сохранить, не убить. Он создает условный, часто обезличенный мир. Нет места, нет времени. Универсальный миф о трагедии человеческого мироздания.

Есть внешний мир, который можно постигнуть. Но за этой доступностью есть что-то высшее. Душа ведет непрерывный разговор с судьбой, с этими силами. Мы погружены в бытовуху и многое не замечаем.

Истинное идеальное состояние человека - молчание . По-настоящему души соприкасаются только в молчании. Суть вещей и явлений постигается в молчании. Познать Метерлинка можно только внутри себя. В его пьесах подчас звуки содержательнее реплик. Чем герои больше говорят, тем они ущербнее; разговор как способ подавления чувства одиночества.

В пьесе Слепые динамики вообще нет. Все как сидели так и сидят. Сидят и ждут. Чего ждут?-непонятно. Все внешнее переориентировано на внутреннее. Созданы все условия для углубления человека в себя. Но что то так и не углубляются. Трагедия в том, что духовного поиска у них нет.

Та же странная ситуация и с конфликтом. Его здесь как такового тоже нет. Человечество VS Неведомое (собака, шаги, плеск волн – намеки на чье-то присутствие).

Слепые. Начинается с двух ремарок . В первой описана стремненькая атмосферка, цветы смерти, хвойники, звезды как ориентир, первозданная природа. Сидит таки мертвый священник. Глаза налиты кровью от увиденных страданий. Он уже не по эту сторону действительности. Он типа пошел к маяку|к свету. Намек на то, что есть другая действительность. Умер и прозрел, где-то там ему что то открылось. Вывод: есть слепота физическая и слепота духовная.

12 слепцов священник и ребенок, который ни разу не закричал, что по сути своей невозможно. Значит, не вдохнул, значит не родился. Пуповиной связан с мирозданием . Чувствует то, что не чувствуют другие. Потом он кричит и значит нарушает это идеальную связь. Закричал на шаги. Значит его испугало то, что он увидел.

Аллюзия на Христа и апостолов. Две трактовки концовки

1. Приговор христианству. Священник (Христос) пришел бросил и все...

2. Есть часть пути, которую надо пройти самому. Они там где то жили в замкнутости, в четырех стенах приюта. Это ложное пространство. Священник их из этого пространства вывел к морю, к чему то неведомому. Попытался вывести к свету, счастью к духовному возрождению. Для этого надо углубиться в себя. Проблема внутренней инертности. Собака, безмолвная часть мироздания, подводит к мертвому священнику, к черте. Их это должно было привести к духовной истине, к тайне мироздания. А для них это тупик.

Что же все-таки могло напугать ребенка? 1. Пришли люди из приюта - возвращение к той прошлой жизни, духовная гибель, урок не извлечен. 2. Пришло неведомое и ребенок кричит из-за того, что человечество еще к этому не готово. Он ужасается - гибель?

100 р бонус за первый заказ

Выберите тип работы Дипломная работа Курсовая работа Реферат Магистерская диссертация Отчёт по практике Статья Доклад Рецензия Контрольная работа Монография Решение задач Бизнес-план Ответы на вопросы Творческая работа Эссе Чертёж Сочинения Перевод Презентации Набор текста Другое Повышение уникальности текста Кандидатская диссертация Лабораторная работа Помощь on-line

Узнать цену

Метерлинк был художником-философом, драматургом-новатором. Фигура мирового масштаба, он - один из самых оригинальных создателей «новой драмы». При всем многообразии поэтики и стилистики в «новой драме» целесообразно выделить два направления: реалистически-символическое (Чехов, Ибсен, Стиндбеог) и Фантастическое или собственно символическое .

К последнему виду и относят пьесы Метерлинка.

Почерк драматурга: «театр молчания»

Метерлинка справедливо отнести к не столь уж многочисленному типу писателей, жизнь и творческую судьбу которых можно назвать счастливыми. Он прожил 87 лет, отличался прекрасным здоровьем, его творческий гений был безоговорочно признан и увенчан высшей литературной наградой - Нобелевской премией.

Морис Метерлинк (1862-1949) родился в Бельгии в небольшом

городе Генте, в семье состоятельной и просвещенной. Его отец был юристом. Будущий писатель получил образование в иезуитском колледже (как и Верхарн), а затем в католическом университете, где специализировался в области юриспруденции. Он с жадностью читал художественные, философские, научные сочинения, проявлял интерес к самым разным областям знаний, что и объясняет его широкую

эрудицию. Но предметом особенного увлечения Метерлинка были философия и поэзия.

Он был влюблен в природу родного края Фландрии, в ее леса,

поля, ручьи, и в этом отношении напоминал Верхарна. Любовь эта была полна искреннего, бьющего через край оптимизма. Метерлинк дебютировал как поэт и драматург. Его первые поэтические опыты, вошедшие в сборник «Теплицы» (1889), имели во многом подражательный характер, отмечены влиянием Ш. Бодлера, С. Малларме. В стихах «Уныние», «Душа ночи», «Моя душа больна весь день» и др. переданы хрупкие поэтические грезы и

впечатления, настроения мимолетные, камерные, «тепличные»:

Душа грустна, в конце концов;

Душа устала от печали,

Мечты от тщетных дум устали,

Душа грустна, в конце концов...

Коснись рукой моих висков!

{Пер. В. Брюсова)

1889 год оказался судьбоносным для Метерлинка: он опубликовал свою первую пьесу «Принцесса Мален».

Октав Мирбо, опытный литератор и критик, так отозвался о драматургическом дебюте почти никому неизвестного автора: «...Метерлинк подарил нам самое гениальное произведение наших дней, самое необычное и в то же время наивное; не низшее по достоинствам и -

дерзну ли сказать? - высшее по красоте, чем все, что есть прекрасного у Шекспира... Произведение это называется “Принцесса Мален”».

С той поры в отзывах о Метерлинке стала появляться самая

лестная оценка: бельгийский Шекспир.

Эстетика Метерлинка: концепция человека. Появившиеся затем

новые пьесы Метерлинка, совершенно оригинальные по стилю, поэтике, тематике, имели огромный успех. Они по-своему отвечали потребностям эпохи. По словам А. Блока, «Метерлинк вы-

ступил в тот самый момент, когда было нужно, не позже и не

раньше». Он осуществил синтез поэзии и драмы. Его пьесы отли-

чались поэтичностью, склонностью к фантастике, философично-

стью. Их называли «драматургическими стихотворениями». Метер-

линк был не только восторженным созерцателем и наблюдателем

природы, он изучал ее как натурфилософ, как ученый. На протя-

жении своей долгой жизни параллельно с пьесами Метерлинк писал естественно-научные труды, а также книги по проблемам

морали, этики, религии. Эти сочинения составляют важнейшую

часть наследия писателя. Метерлинк увлекался мистической философией Новалиса и Эмерсона и переводил произведения этих

авторов.

Интерес Метерлинка к естественным наукам и философии

объясняет важнейшую особенность поэтики его произведений:

герой помещен не только в конкретную социальную среду, но

представлен как частица Космоса, Мироздания. Поставлен лицом

к лицу с Роком, Судьбой, Смертью.

Свою эстетическую программу Метерлинк изложил в статьях,

вошедших в книгу «Сокровище смиренных» (1896), в частности в

эссе «Трагизм повседневной жизни». Его концепция противоречива. С одной стороны, Метерлинк верит в возможности человека, в силу науки. С другой - полагает, что индивид несвободен, что человек лишь марионетка, управляемая невидимыми силами. Метерлинк убежден: есть Судьба или Рок, нечто невидимое, намерение которого никому неведомо. Это «нечто» выступает в его ранних пьесах в образе Смерти.

Метерлинк стал создателем оригинальной концепции «театра молчания». «Театр молчания» запечатлевал бессобытийную повседневную жизнь, ее тайны и скрытое движение. А это требовало особой системы художественных приемов и средств.

Метерлинк не принимал «театр идей», представленный Г. Ибсеном и Б. Шоу. Он не только «очищал» свои пьесы от идейных

споров, полагая, что они не способствуют просветлению человеческой души, но также «освобождал» их от того, что считалось

необходимым для драматургии, - от напряженного действия, динамизма. Сюжеты его пьес, прежде всего ранних, статичны, неподвижны. Это сознательный авторский прием. Смысл пьесы не

во внешнем, а во внутреннем действии, в движении души персонажей, в том, что незаметно неискушенному глазу, что коренится где-то в подсознании. Герои раскрываются не в поступках, не в активности мысли, а в созерцании, в бездействии, наконец, в молчании. «Как только мы выразим что-либо, мы исказим это», - утверждал Метерлинк. И добавлял: «Подлинная жизнь в молчании». Он считал: если люди намерены нечто сообщить друг другу,

это надо делать молча.

Метерлинк полагал, что точные слова неспособны выразить

суть явлений. Значимыми в его произведениях становятся как будто случайные, малозначительные паузы, намеки.

Сущность своей методологии Метерлинк определял следую-

щим образом: «Старик, сидящий в кресле, который ждет кого-то

(при свете лампы или слушает, того не ведая, вековечные, царствующие вокруг нас звуки, или толкует, сам не понимая того,

что говорит молчание дверей, окон, тихий голос огня... такой

старик - живет на самом деле жизнью, более глубокой, чем любовник или капитан, одерживающий победу».

«Театр молчания» - детище символизма

, имеет в своей основе

комбинацию символов. Метерлинк выявляет две разновидности

символов: «заданный

», намеренно созданный автором, и символ

«бессознательный

» - некий образ, который становится символом в восприятии читателя. Последний тип символов можно найти во многих гениальных творениях Эсхила, Шекспира и др. Такой символ не делает произведение жизнеспособным; но он рождается из произведения, если оно жизнеспособно.

Пафос пьес Метерлинка определяет психологическая атмосфера, подтекст, который передает ощущение неизбежности, чего-

то страшного. Герои на подсознательном уровне чувствуют приближение какой-то опасности, ее незримое присутствие. Это делает справедливым еще одно определение театра Метерлинка - «театр ожидания».

«Слепые»:

притча о человечестве. Эта пьеса пронизана таинственной и сумрачной символикой. В пьесе почти нет внешнего действия. В авторской ремарке подробно описывается обстановка: первобытный лес на острове посреди океана, ночной мрак, дряхлый Священник в широком черном плаще, застывший в мертвой неподвижности; шесть слепых стариков, три слепые

старухи, погруженные в молитвы, Юная слепая, Слепая помешанная... Все они чего-то ждут, неподвижные под сенью кладбищенских деревьев. Герои слепы, и их окружает тьма, которую не в силах рассеять проблески лунного света. Авторская ремарка обращена не столько к режиссеру и актерам, сколько к зрителю и читателю. Это своеобразный монолог автора. Содержание пьесы - разговор слепых о судьбе Священника-поводыря, который должен отвести их в приют. Они пребывают словно в полусне, и в их отрывочных фразах варьируются почти одни и те же мысли.

Второй слепорожденный. Ты меня разбудил!

Первый слепорожденный. Я тоже спал.

Третий слепорожденный. Ия.

Первый слепорожденный. Он еще не вернулся?

Второй слепорожденный. Не слышно ничьих шагов.

Третий слепор ожденный. Пора бы вернуться в приют.

Первый слепорожденный. Нужно узнать, где мы.

{Пер. Н. Минского и JI. Вилькиной)

Эти тоскливые вопросы становятся лейтмотивом пьесы. Над

сценой витает страх. Герои с тревогой прислушиваются к шуму

волн, пытаются определить время суток. Когда раздается далекий

бой часов, двенадцать ударов, никто не знает, полдень это или

полночь. В пьесе немало выразительных деталей: хлопанье крыльев птиц, шорохи ветра, запах асфоделей - цветов, символизирующих смерть

. Собака, подошедшая к священнику, дает понять,

что он мертв.

Шорох приближающихся шагов вызывает у Юной слепой тревожный вопрос: «Кто ты?» Самая старая слепая просит неизвестного смилостивиться над ними. Заключительная ремарка драматурга: «Молчание. Затем раздается отчаянный крик ребенка». В пьесе открытый финал. Остается гадать, чьи шаги слышат слепые, кого они ждут.

В чем смысл пьесы? Слепые - это само человечество

, лишенное зрения, потерявшее проводника

, не знающее куда брести.

В пьесе 12 персонажей, по числу апостолов

, - деталь символическая. Но все они утратили веру. Их слепота не только физическая, но и нравственная. Они не отличают света от тьмы, знания от невежества и почти не слышат друг друга. Ими движет страх и самые элементарные эгоистические потребности. Смерть поводыря не вызывает у них жалости. Их заботит только их личная участь.

В пьесе причудливая система символов:

Океан - символ вечности и смерти;

Юная слепая - олицетворяет искусство и красоту;

Слепая помешанная - вдохновение;

зрячий ребенок - надежду.

Мир, в котором пребывают герои пьесы, - непонятен,

нелеп. От «Слепых» тянутся нити к «театру абсурда».

Метерлинк Морис

Морис Метерлинк

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Священник.

Второй } слепорожденные.

Самый старый слепой.

Пятый слепой.

Шестой слепой.

Три слепые старухи, погруженные в молитву.

Самая старая слепая.

Юная слепая.

Слепая помешанная.

Старый-старый, первобытный северный лес под высоким звездным небом. Посредине, окутанный ночным мраком, сидит дряхлый священник в широком черном плаще. Он запрокинул голову, прислонился к высокому дуплистому дубу и застыл в мертвой неподвижности. С лица не сходит восковая желтизна, синие губы полураскрыты. Немые остановившиеся глаза уже не смотрят по сю, видимую сторону вечности, они словно налились кровью от неисчислимых, незабываемых мук и слез. Прямые и редкие пряди строгих седых волос падают ему на лицо, а лицо у него светлее и неподвижнее всего, что его окружает в чутком безмолвии угрюмого леса. Исхудалые руки он сложил на коленях. Справа шесть слепых стариков сидят на камнях, пнях и сухих листьях. Слева, отделенные от стариков деревом с обнаженными корнями и обломками скалы, сидят лицом к ним шесть женщин, тоже слепых. Три из них глухими голосами все время молятся и причитают. Четвертая необычайно стара. Пятая в позе, свидетельствующей о тихом помешательстве, держит на коленях спящего ребенка. Шестая поразительно молода; распущенные волосы закрывают ей стан. На женщинах, как и на стариках, широкие, мрачные и однообразные одежды. Почти все они, поставив локти на колени и закрыв лицо руками, чего-то ждут; должно быть, они давно уже отвыкли от ненужных жестов и не поворачивают голов на неясные тревожные звуки, которые раздаются на этом острове. Высокие кладбищенские деревья тисы, плакучие ивы, кипарисы - простирают над ними свою надежную сень. Недалеко от священника в ночной темноте цветут высокие асфодели. На сцене необычайно темно, несмотря на лунный свет, который кое-где пытается хотя бы

на мгновение пробиться сквозь листву и прорезать мрак.

Второй слепорожденный. Ты меня разбудил!

Первый слепорожденный. Я тоже спал.

Третий слепорожденный. И я.

Первый слепорожденный. Он еще не вернулся?

Второй слепорожденный. Не слышно ничьих шагов.

Третий слепорожденный. Пора бы вернуться в приют.

Второй слепорожденный. После его ухода захолодало.

Первый слепорожденный. Нужно узнать, где мы.

Самый старый слепой. Кто знает, где мы?

Самая старая слепая. Мы шли очень долго; мы, должно быть, далеко от приюта.

Первый слепорожденный. А! Женщины напротив нас?

Самая старая слепая. Мы сидим против вас.

Первый слепорожденный. Подождите, я сейчас приду к вам. (Поднимается и идет ощупью.) Где вы?.. Подайте голос, чтобы я услышал, где вы!

Самая старая слепая. Здесь. Мы сидим на камнях.

Первый слепорожденный (идет вперед и натыкается на ствол дерева и обломки скалы). Что-то нас отделяет...

Второй слепорожденный. Лучше не трогаться с места!

Третий слепорожденный. Где вы сидите?.. Не хотите ли к нам?

Самая старая слепая. Мы не смеем подняться!

Третий слепорожденный. Почему он нас разъединил?

Первый слепорожденный. Я слышу, как женщины молятся.

Второй слепорожденный. Да, это молятся три старухи.

Первый слепорожденный. Теперь не время молиться!

Второй слепорожденный. Вы помолитесь потом, в спальне.

Три старухи продолжают молиться.

Третий слепорожденный. Я хочу знать, кто сидит со мной рядом.

Второй слепорожденный. Кажется, я рядом с тобой.

Ощупывают предметы вокруг себя.

Третий слепорожденный. Мы не можем коснуться друг друга!

Первый слепорожденный. Однако мы друг от друга близко. (Продолжает ощупывать вокруг себя предметы и задевает палкой пятого слепого, тот глухо стонет.) Рядом с нами тот, кто не слышит!

Второй слепорожденный. Я не всех слышу; недавно нас было шестеро.

Первый слепорожденный. Я начинаю отдавать себе отчет. Расспросим женщин; нужно знать, что предпринять. Слышу, как три старухи все молятся, разве они вместе?

Самая старая слепая. Они сидят рядом со мной на камне.

Первый слепорожденный. Я сижу на опавших листьях!

Третий слепорожденный. А где красивая слепая?

Самая старая слепая. Она рядом с теми, кто молится.

Второй слепорожденный. А где помешанная с ребенком?

Юная слепая. Он спит, не будите его!

Первый слепорожденный. О, как ты далеко от нас! А я думал, ты напротив меня.

Третий слепорожденный. Мы узнали почти все, что нужно; поболтаем теперь в ожидании его прихода.

Самая старая слепая. Он велел нам ждать его молча.

Третий слепорожденный. Мы ведь не в церкви.

Самая старая слепая. Ты не знаешь, где мы.

Третий слепорожденный. Мне страшно, когда я молчу.

Второй слепорожденный. Не знаете, куда священник ушел?

Третий слепорожденный. Мне кажется, он нас покинул надолго.

Первый слепорожденный. Он одряхлел. Кажется, он тоже слепой. Он не хочет в этом признаться из страха, как бы кто-нибудь другой не занял его место у нас, но я подозреваю, что он почти ничего не видит. Нам бы нужно другого проводника. Он нас не слушает, а нас много. Он да три монахини - вот и все зрячие в нашем приюте, и все они старше нас!.. Я уверен, что он заблудился и теперь ищет дорогу. Куда он пошел?.. Он не смеет бросать нас...

Самый старый слепой. Он ушел далеко. Кажется, женщин он предупредил.

Первый слепорожденный. Он только с женщинами и говорит!.. А мы-то что же?.. В конце концов, надо будет пожаловаться.

Самый старый слепой. Кому ты пожалуешься?

Первый слепорожденный. Пока еще не знаю. Посмотрим, посмотрим... Но куда он ушел?.. Я обращаюсь с этим вопросом к женщинам.

Самая старая слепая. Он устал от долгой ходьбы. Кажется, он на минутку присел вместе с нами. Ему не по себе уже несколько дней. После смерти доктора он стал всего бояться. Он всех сторонится. Почти все время молчит. Не знаю, что с ним случилось. Он непременно хотел выйти сегодня. Говорил, что хочет посмотреть на остров при солнечном свете в последний раз до наступления зимы. Зима будет, кажется, долгая и холодная; с севера уже приплывают льдины. Он очень беспокоился - говорил, будто вследствие сильных дождей река разлилась и прорвала все плотины. Еще он говорил, что его пугает море, оно что-то уж очень волнуется, а береговые скалы невысоки. Он хотел сам посмотреть, но ничего нам не рассказал... Теперь он, должно быть, пошел за хлебом и водой для помешанной. Он сказал, что уходит далеко... Подождем.

Юная слепая. Перед уходом он долго держал мои руки. Его руки дрожали, словно от страха. Потом он поцеловал меня...

Первый слепорожденный. О! О!

Юная слепая. Я опросила его, что случилось. Он сказал, что ничего не знает. Сказал, что царству стариков, видимо, приходит конец...

Первый слепорожденный. Что он хотел этим сказать?

Юная слепая. Я не поняла. Он сказал, что идет к большому маяку.

Первый слепорожденный. Разве здесь есть маяк?

Юная слепая. Да, в северной части острова. Думаю, что это недалеко. Он говорил, что огонь маяка виден отсюда- пробивается меж ветвей. Сегодня он был как-то особенно грустен. Мне кажется, все эти последние дни он часто плачет. Не знаю, почему, но и я плакала, сама того не замечая. Я не слыхала, как он ушел. Я больше его не расспрашивала. Я почувствовала, что он улыбнулся печальной улыбкой; я почувствовала, что он закрыл глаза и что ему трудно говорить...

Первый слепорожденный. А нам он ничего не сказал!

Юная слепая. Вы не слушаете, когда он говорит!

Самая старая слепая. Вы шепчетесь, когда он говорит!

Второй слепорожденный. Уходя, он сказал нам только: "Покойной ночи!"

Третий слепорожденный. Должно быть, сейчас поздно.

Первый слепорожденный. Уходя, он несколько раз повторил: "Покойной ночи!" - как будто отходил ко сну. Я чувствовал, что он глядит на меня и повторяет: "Покойной ночи! Покойной ночи!.." Голос меняется, когда говорящий смотрит в упор.

Пятый слепой. Сжальтесь над теми, кто не видит!

Первый слепорожденный. Кто произнес эти бессмысленные слова?

Второй слепорожденный. Это, кажется, тот, кто не слышит.

Первый слепорожденный. Молчи!.. Теперь не время для униженных просьб.

Третий слепорожденный. Куда пошел он за хлебом и за водой?

Самая старая слепая. Он пошел по направлению к морю.

Третий слепорожденный. В его годы к морю не ходят!

Второй слепорожденный. Разве мы близко от моря?

Самая старая слепая. Да. Помолчите. Вы его сейчас услышите.

Близкий и очень спокойный рокот прибоя у береговых скал.

Второй слепорожденный. Я слышу только, как молятся старухи.

Самая старая слепая. Вслушайтесь - сквозь их шепот вы услышите море.

Второй слепорожденный. Да, я слышу: что-то шумит невдалеке.

В произведениях драматурга формируется эстетика и поэтика «новой драмы», противопоставившей себя развлекательным, мелодраматическим пьесам. Тексты «новой драмы» злободневны, выводят новые социальные типажи, подчеркивают драматизм человеческого существования, острый конфликт между «ложью» и «правдой», бытием и сознанием. Пьесы М. Метерлинка «Непрошенная», «Слепые» обращены к изображению трагизма повседневности, скрытого ужаса перед существованием, который проявляет себя в статичности сценического слова и действия, пафосе «молчания». Данные пьесы полны недосказанности, намеков, почти лишены драматического действия, их персонажам присуще чувство смятения перед непознаваемым роком. В диалоге метерлинковских пьес, как это бывает в поэтической речи, важным становится не столько рациональный смысл слова, сколько общий ритм словосочетаний, гипнотические паузы.

В пьесах Метерлинка огромную роль играют паузы, молчание, разнообразные звуки, которые слышны лишь в тишине – шорохи, шелесты и т. д. Пытаясь уйти от этой тишины, герои Метерлинка заводят самые глупые, бессмысленные разговоры, люди часто говорят просто для того, чтобы что-нибудь говорить, чтобы не молчать. Эти бессвязные диалоги должны дать ощущение абсурдности, бессмысленности и ужаса человеческого существования. За словами нужно уловить что-то более значительное, поэтому в пьесах Метерлинка большую роль играет подтекст, как и у Чехова.

Наиболее пессимистичны ранние пьесы 1890-х годов. «Слепые» (1890) – несколько слепых мужчин и женщин сидят в лесу и ждут проводника, который куда-то ушёл, они живут в приюте для слепых и вот вышли на прогулку. Проводника всё нет, тревога слепых нарастает, они ведут друг с другом разговоры, чтобы заглушить эту тревогу и чувство полнейшего одиночества, которое их охватывает в тишине, в тишине они полностью теряют связь с миром. Они говорят о своём одиночестве, о том, что не понимают, что такое мир, что такое они сами. В конце концов их охватывает ужас: их бросили, они в панике начинают шарить руками вокруг, и один из них натыкается на остывший труп проводника – старого священника, который, оказывается, умер и всё время сидел между ними, пока они его ждали. Затем они слышат чьи-то странные шаги, среди них есть один зрячий ребёнок, увидев кого-то он отчаянно кричит от страха: пришёл кто-то страшный, видимо, это Смерть.

Слепые – это символ современного человечества, ослепшего, то есть потерявшего ориентиры, цели, смыслы, потерявшего религиозную веру (недаром их умерший проводник – священник). И теперь человечество способно только брести наугад, но в результате его ожидает гибель.

Драма «Слепые» – символическое изображение человеческой жизни. Священник-поводырь привел в лес слепых мужчин и женщин, теперь они сидят друг против друга, не зная, что проводник умер, а его труп здесь же рядом с ними. Сгущается ночной мрак, бушует море, слепые все ждут возвращения священника. Замерзающие, голодные люди постепенно начинают терять надежду на спасение. Собака, прибежавшая из приюта, подводит их к трупу, тогда слепые убеждаются, что помощи ждать неоткуда. Слышатся таинственные шорохи, шаги, невнятные звуки, заливается плачем зрячий младенец на руках у слепой матери.

Слепые становятся символом человечества, вечно блуждающего в потемках, умирающий поводырь – это религия, которой больше нет у людей. Среди них – смерть, но они не знают и не видят этого, лишь немногие, самые чуткие, ощущают ее близость.

В пьесе нет традиционного драматургического сюжета, развивающегося по обычным законам театрального действия. Персонажи представляют собой не «характеры», социально-психологические типы, а типы мировосприятия, отношения к жизни

Название этой пьесы созвучно её содержанию и персонажам: ведь все они являются слепыми, помимо священника, да и тот на протяжении всего действия мертв. Их слепота имеет духовный характер. Священник, который ушел за водой и кого они ожидают, - Мессия, без которого они не смогут спастись. Слепота общевства.

Всего в пьесе задействованы 11 действующих лиц. Священник , дряхлый старик, проводник слепых. Это центральный образ в пьесе, потому что о нем рассуждают слепые, говорят о нем, ожидают его прихода как избавления от гибели. В день, когда разворачивается действие пьесы, он отправился на прогулку с обитателями приюта. Во время отдыха Священник тихо отдает душу Богу, оставив своих незрячих подопечных одних на лесной поляне. В пьесе Священник исполняет роль проводника и спасителя, того, от чьего прихода зависит жизнь покинутых людей. Поэтому слепые с нетерпением ожидают возвращения своего проводника.

Кроме этого, в пьесе есть трое слепорожденных . Они недовольны тем, что покинули приют, недовольны Священником, даже друг другом («Зачем ты меня разбудил? »). Можно интерпретировать их роль так: это духовно слепые люди, не желающие что-либо поменять в себе.

В пьесе есть сходные по сути персонажи: Самый старый слепой и Самая старая слепая . Они представлены как носители мудрости и опыта среди мужской и, соответственно, женской половины слепых.

Еще одно действующее лицо – Юная слепая – «поразительно молода, распущенные волосы закрывают ей стан ». Она носительница светлой надежды, терпимости, милосердности и снисходительности к своим товарищам. К ней, словно к свету, тянутся все остальные слепые. Юная слепая вместе с ребенком помешанной слепой участвуют в финальной сцене пьесы.

В пьесе «слепота» истолкована как символ самосознания человечества. Физически слепые люди слепы душой, они не могут ничего изменить самостоятельно, вынуждены пассивно ожидать перемен. В этом, на мой взгляд, состоит проблема, раскрываемая в произведении . Иначе говоря, народ показан как толпа незрячих людей – он беспомощен, слеп и нуждается в руководстве.

Пьеса имеет открытый финал . Остается непонятным, чье появление ребенок на руках юной слепой встретил криком. На мой взгляд, в конце пьесы к заблудившимся людям приходит сама Смерть, подстерегающая всех и каждого. Слепые слышали именно её шелест платья о «мертвые листья ». Об этом свидетельствует и отчаянный крик ребенка, и возглас самой старой слепой: «О, смилуйся над нами! »

Во-первых, трагизм Метерлинка выражается в трагизме повседневного существования человека. Слепые влачат жалкое и очень трудное существование на одиноком острове, в приюте. Их окружают такие же старики, как они сами. Слепые сами осознают свое безысходное положение, неотвратимость страданий и смерти. Так, например, самый старый слепой восклицает: «Теперь очередь за нами!». Во-вторых, на первый план выступают понятия подтекста и настроения. Действие пьесы, по сути, статично и происходит только в одном месте. Герои многократно заявляют о своих настроениях, чувствах, переживаниях:

Самая старая слепая. Да, да, нам страшно!

Юная слепая. Нам давно уже страшно!

В-третьих, пьеса имеет открытый финал, который оканчивается криком ребенка в темноте. Нам остается лишь догадываться, кто посетил заблудившихся людей.

«Непрошенная»

Непрошенная – это смерть, пришедшая в семью к роженице. Вечером вся семья ожидала Сестру милосердия, но вместо нее пришла Смерть:

«Внезапно слышится лязг оттачиваемой косы»,

«Отец. <…> Да не толкайте дверь! Вы же знаете, что она скрипит.

Служанка. Да я до нее не дотрагиваюсь, сударь.

Отец. Нет, вы ее толкаете, вы как будто хотите войти в комнату!»

Дед-слепой – отец роженицы, которая лежит в другой комнате. Он незрячий, но чутко чувствует, что происходит вокруг: чувствует состояние присутствующих («Я уверен, что моей дочери хуже », «Я слышу, что вам страшно »), в состоянии предугадать, что скоро произойдет: «Должно быть, мне не долго осталось жить... ». Кроме этого, среди своих зрячих родственников Дед – единственный способен «увидеть» душой присутствие Смерти: «Мне показалось, что с нами еще кто-то сидит...»

Отец – муж роженицы. Он более мягок, чем его брат («В самом деле, в первый раз после ее мучительных родов я чувствую, что я дома, что я среди своих »), с уважением и почтительностью относится к причудам Деда («В его годы это простительно »). Ох хозяйственный («Утром я велел ее заправить ») и беспокоится за здоровье своей жены («моя жена очень хочет ее видеть »).

Дядя – брат Отца. Более решителен, чем брат, не боится давать оценку людям («Нехорошо это с ее стороны»). Не столь почтительно обращается с Дедом («Вы бредите!»).

Три дочери (Урсула, Женевьева, Гертруда) – дружные сестры (они выходят из комнаты вместе, держась за руки, целуются). Урсула – самая обходительная с Дедом, она больше, чем ее сестры, дружит с ним. Дед доверяет ей больше, чем всем остальным.

Сестра милосердия – в пьесе не произносит ни единого слова. Этот персонаж является лишь вестником смерти жены. Одета во все черное.

Сформулируйте кратко проблему, раскрываемую в произведении : Не все люди могут ощутить присутствие смерти, а лишь те, кто сам уже недалек от нее. Смерть неизбежна, как бы человек ни пытался избежать ее.

М. Метерлинк оставил финал пьесы открытым: мы так и не узнаем, что случится с Дедом, ушла Смерть или осталась наедине с Дедом. В конце пьесы Дед явственно ощутил, что смерть сидит с родственниками за одним столом. То, что он «видел» ее, а остальные нет, и его слова о возможной скорой кончине доказывают, что Смерть, кроме роженицы, заберет и Деда. Под конец пьесы Дед забеспокоился, ему стало страшно, он не хотел оставаться наедине со Смертью, но это все равно случилось: в суматохе все родственники убегают, а Дед остается один. Итак, встреча смерти и человека неизбежно состоялась наедине.

Черты «новой драмы» :

Символизм

Противопоставление традиции (одноактная пьеса, открытый финал, статичность времени и места)

Установка на «жизнеподобие» (точное описание быта того времени, вплоть до мелочей: нужно подлить масла в лампу, нужно пригласить плотника, садовника)

+ «четвертая стена»: актеры ни разу не обращаются к зрительному залу, полностью абстрагируются от него

Диалог преобладает над действием (в пьесе почти нет ремарок, она построена на беседе)

Укажите, черты какого направления вам представляются определяющими в данном произведении:

Символизм:

На первом плане внутренние переживания героев

Двоемирие –Дед перестает воспринимать окружающую действительность такой, какой ее видят члены семьи. Он душой ощущает иной мир, мистический.

Символика света: действие пьесы разворачивается в вечернее время суток. Это время, когда пробуждаются мистические мрачные силы. Сумерки, сменяющие день, подобны черной полосе в жизни. Так и здесь, радость рождения младенца сменяется горем смерти роженицы. Кроме этого, порой зеленый цвет (цвет оконных стекол в глубине) символизирует смерть.

Мистический мир – в обыденную жизнь людей вторгается смерть – представитель мистического мира.

«Непрошенная » воспроизводит ожидание рядом с комнатой роженицы. Все ждут известий от врача, и лишь слепой старик чувствует приближение Смерти. Метерлинк создаёт мир людей, живущих своей обыденной жизнью, и мир вне их, который непонятен, угрожающ по отношению к человеку. Потому трагично само существование человека, обречённого внезапной смерти, внезапному страданию, горю, утратам.

Поистине ключевым произведением стала для творчества М. Метерлинка Синяя птица (1908). Увлекательная сказка для детей и одновременно философская сказка для взрослых, исполненная символом и аллегорией, в значительной степени располагает к разночтению.

В противовес «театру молчания» с его мертвенной неподвижностью все здесь прибывает в поиске, дерзании, движении. Ожившие волей драматурга силы природы разыгрывают спектакль, предназначенный для того, чтобы объяснить смысл жизни.

В масштабах необозримого времени прошлому соответствует время всеобщего наивного зрения, настоящие - это царство слепоты, из которого человечество выходит медленно, но неизбежно, и, наконец, будущее - это час соединения Души света и трех высоких радостей. В этом смысле лучшее творение Метерлинка можно назвать пьесой надежды.

Действие пьесы начинается и заканчивается в хижине дровосека. Это значит, что теперь Метерлинк обращает наши взоры не к туманному Неизвестному, а к реальным людям с их нуждами, страхами и потребностями.

Тильтиль и Митиль - дети бедного человека. В сопровождении душ животных (Кот, Пес) и самых насущных вещей (Вода, Хлеб, Сахар, Молоко, Огонь) они переживают множество приключений, странствуя в поисках Синей Птицы, которая должна излечить больную девочку. После долгих поисков Тильтиль и Митиль находят Синюю Птицу у себя дома, узнают ее синеву в синеве невзрачной горлицы, но она улетает из рук детей.

Символ Синей Птицы многолик и многозначен, но это, несомненно, образ полета, высоты и недосягаемости, чья сказочная синева все-таки подсказана цветом родного неба, простирающегося над всеми людьми.

1. Символика света . Первую в сказке символическую деталь мы наблюдаем в самом начале, еще до того, как дети проснулись. В комнате таинственно изменяется сила свет: «Сцена некоторое время погружена во мрак, потом сквозь щели ставен начинает пробиваться постепенно усиливающийся свет. Лампа на столе зажигается сама собой» . Данное действие символизирует понятие «видеть в истинном свете». В том свете, в котором Тильтиль и Митиль увидят мир после того, как повернется алмаз на шапочке. В том свете, в котором любой человек может увидеть мир, посмотрев на него с чистым сердцем. В этой сцене знакомое нам противоречие слепоты и зрения выступает наружу, переходит из глубинного философского подтекста в драматический сюжет. Именно этот мотив проходит линией через все произведение, является центральным. 2. Символика алмаза . Обратим внимание на механизм действия волшебного алмаза. И здесь мы находим символ: традиционное прикосновение волшебной палочки к предмету стало у Метерлинка прикосновением алмаза к «особой шишке» на голове Тильтиля. Изменяется сознание героя – и тогда окружающий его мир преобразуется по законам сказки. «Большой алмаз, он возвращает зрение».

3. Символика образов детей. Также центральными символами пьесы можно назвать образы самих детей и их родственников-бедняков. Они являлись типичными представителями бельгийского, да и вообще, европейского общества. В начале пьесы, во дворце феи, Тильтиль и Митиль переодеваются в костюмы персонажей сказок, популярных в народе. Именно в силу своей обыденности как залога всеобщности они оказались символом человечества.

4. Символика других персонажей . Другие персонажи феерии также символичны. Среди всех стоит выделить кошку . Тилетта символизирует зло, предательство, лицемерие. Коварный и опасный для детей недруг – такова ее неожиданная сущность, ее загадочная идея. Кошка дружит с Ночью: обе они охраняют тайны жизни. Она и со смертью накоротке; ее старинные друзья - Несчастья. Это она, по секрету от души Света, приводит детей в лес на растерзание деревьям и животным. И вот что важно: дети не видят Кошку в «истинном свете», они не видят ее так, как видят других своих спутников. Митиль любит Тилетту и защищает ее от нападений Тило. Кошка – единственный из путешественников, чья свободная под лучами алмаза душа не совместилась со своим видимым обликом.

Хлеб, Огонь, Молоко, Сахар, Вода и Собака не таили в себе ничего чужеродного, были прямым доказательством тождества видимости и сущности. Идея не противоречила явлению, она только раскрывала и развивала его невидимые («молчаливые») возможности. Так Хлеб символизирует трусость, соглашательство. В нем есть отрицательные мещанские качества. Сахар слащав, комплименты, делаемые им, идут не от чистого сердца, его манера общаться театральна. Возможно, он символизирует людей из высшего общества, близких к власти, старающихся всячески угодить правителям, лишь бы «усидеть» на хорошей должности. Однако и у Хлеба, и у Сахара есть положительные черты. Они бескорыстно сопровождают детей. Притом, Хлеб еще и несет клетку, а Сахар отламывает свои пальцы-леденцы и дает их Митиль, так редко кушающей сладости в обычной жизни. Пес воплощает исключительно положительные стороны характера. Он предан, готов пойти на смерть, спасая детей. Однако хозяева не до конца понимают этого. Они постоянно делаю псу замечания, гонят прочь даже тогда, когда он пытается рассказать им правду о предательстве кошки.

5. Символика Души Света . Стоит обратить особое внимание на центрального персонажа пьесы – Душу Света. Заметим, что в «Синей Птице» среди путешественников одна лишь Душа Света – образ аллегорический. Но ведь Душа Света - исключение. Это не просто спутник детей, это их «предводительница»; им в ее фигуре олицетворяется символ света - поводыря невидящих .

Остальные аллегорические персонажи пьесы встречаются детям на их пути к Синей Птице: каждый из них в наивно-обнаженной форме несет свою мораль - вернее, свою часть общей морали,- каждый преподносит свой особый конкретный урок. Встречи с этими персонажами образуют этапы духовного и душевного воспитания детей: Ночь и Время, Блаженства, самые тучные из которых символизируют богатство, собственность, жадность, и Радости, символизирующие обыденную жизнь простых честных людей, Призраки и Болезни учат Тильтиля и Митиль либо в форме прямого словесного назидания, либо собственным молчаливым примером, либо, создавая поучительные для детей ситуации, из которых можно извлечь житейский урок.

Душа Света движет внутреннее действие пьесы, так как, повинуясь фее, ведет детей от этапа к этапу их пути. Ее задача в том, чтобы разматывать клубок событий, переходящих из одного времени в другое, меняющих пространство. Но роль поводыря и в том, чтобы вселять надежду, не дать угаснуть вере.

6. Символика времени. Сон и сновидение - это внешнее, объективное, и внутреннее, субъективное время «путешествия» детей. В сновидении, с помощью памяти и воображения, символически воссоздано качество времени как особой категории реальности - единство и непрерывность его потока. О том, что настоящее содержит в себе и прошлое и будущее, и что его «состав» и есть состав» самой личности, Метерлинк много пишет в своих философских этюдах начала века. Диалектическая взаимосвязь трех сторон времени осуществляется в телесном, душевном и духовном бытии человека: эту мысль Метерлиик стремится доказать и на страницах своей философской прозы и с помощью поэтических образов и символов «Синей Птицы».

7. Символ Синей птицы . Наконец следует сказать о главном символе феерии – о самой Синей птице. В пьесе говорится, что синяя птица нужна героям «для того, чтобы стать счастливыми в будущем»... Здесь символ птицы пересекается с образом времени, с Царством будущего. Птица всегда улетает, ее не поймать. Что еще улетает, как птица? Улетает счастье. Птица - символ счастья; а о счастье, как известно, давно уже не принято разговаривать; взрослые люди разговаривают о деле, об устроении жизни на положительных началах; но о счастье, о чуде и тому подобных вещах не разговаривают никогда; это даже довольно неприлично; ведь счастье улетает, как птица; и неприятно взрослым людям гоняться за постоянно улетающей Птицей и пробовать насыпать ей соли на хвост. Другое дело - ребенку; дети могут забавляться этим; с них ведь не спрашивается серьезности и приличий». Тут же можно сделать вывод, что дети также символизируют надежду на будущее счастье. Хотя они так и не нашли птицу во время путешествия, а горлица в конце улетела, они не отчаиваются и собираются продолжать поиски синей птицы, то есть – счастья.

Метерлинк Морис

Морис Метерлинк

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Священник.

Второй } слепорожденные.

Самый старый слепой.

Пятый слепой.

Шестой слепой.

Три слепые старухи, погруженные в молитву.

Самая старая слепая.

Юная слепая.

Слепая помешанная.

Старый-старый, первобытный северный лес под высоким звездным небом. Посредине, окутанный ночным мраком, сидит дряхлый священник в широком черном плаще. Он запрокинул голову, прислонился к высокому дуплистому дубу и застыл в мертвой неподвижности. С лица не сходит восковая желтизна, синие губы полураскрыты. Немые остановившиеся глаза уже не смотрят по сю, видимую сторону вечности, они словно налились кровью от неисчислимых, незабываемых мук и слез. Прямые и редкие пряди строгих седых волос падают ему на лицо, а лицо у него светлее и неподвижнее всего, что его окружает в чутком безмолвии угрюмого леса. Исхудалые руки он сложил на коленях. Справа шесть слепых стариков сидят на камнях, пнях и сухих листьях. Слева, отделенные от стариков деревом с обнаженными корнями и обломками скалы, сидят лицом к ним шесть женщин, тоже слепых. Три из них глухими голосами все время молятся и причитают. Четвертая необычайно стара. Пятая в позе, свидетельствующей о тихом помешательстве, держит на коленях спящего ребенка. Шестая поразительно молода; распущенные волосы закрывают ей стан. На женщинах, как и на стариках, широкие, мрачные и однообразные одежды. Почти все они, поставив локти на колени и закрыв лицо руками, чего-то ждут; должно быть, они давно уже отвыкли от ненужных жестов и не поворачивают голов на неясные тревожные звуки, которые раздаются на этом острове. Высокие кладбищенские деревья тисы, плакучие ивы, кипарисы - простирают над ними свою надежную сень. Недалеко от священника в ночной темноте цветут высокие асфодели. На сцене необычайно темно, несмотря на лунный свет, который кое-где пытается хотя бы

на мгновение пробиться сквозь листву и прорезать мрак.

Второй слепорожденный. Ты меня разбудил!

Первый слепорожденный. Я тоже спал.

Третий слепорожденный. И я.

Первый слепорожденный. Он еще не вернулся?

Второй слепорожденный. Не слышно ничьих шагов.

Третий слепорожденный. Пора бы вернуться в приют.

Второй слепорожденный. После его ухода захолодало.

Первый слепорожденный. Нужно узнать, где мы.

Самый старый слепой. Кто знает, где мы?

Самая старая слепая. Мы шли очень долго; мы, должно быть, далеко от приюта.

Первый слепорожденный. А! Женщины напротив нас?

Самая старая слепая. Мы сидим против вас.

Первый слепорожденный. Подождите, я сейчас приду к вам. (Поднимается и идет ощупью.) Где вы?.. Подайте голос, чтобы я услышал, где вы!

Самая старая слепая. Здесь. Мы сидим на камнях.

Первый слепорожденный (идет вперед и натыкается на ствол дерева и обломки скалы). Что-то нас отделяет...

Второй слепорожденный. Лучше не трогаться с места!

Третий слепорожденный. Где вы сидите?.. Не хотите ли к нам?

Самая старая слепая. Мы не смеем подняться!

Третий слепорожденный. Почему он нас разъединил?

Первый слепорожденный. Я слышу, как женщины молятся.

Второй слепорожденный. Да, это молятся три старухи.

Первый слепорожденный. Теперь не время молиться!

Второй слепорожденный. Вы помолитесь потом, в спальне.

Три старухи продолжают молиться.

Третий слепорожденный. Я хочу знать, кто сидит со мной рядом.

Второй слепорожденный. Кажется, я рядом с тобой.

Ощупывают предметы вокруг себя.

Третий слепорожденный. Мы не можем коснуться друг друга!

Первый слепорожденный. Однако мы друг от друга близко. (Продолжает ощупывать вокруг себя предметы и задевает палкой пятого слепого, тот глухо стонет.) Рядом с нами тот, кто не слышит!

Второй слепорожденный. Я не всех слышу; недавно нас было шестеро.

Первый слепорожденный. Я начинаю отдавать себе отчет. Расспросим женщин; нужно знать, что предпринять. Слышу, как три старухи все молятся, разве они вместе?

Самая старая слепая. Они сидят рядом со мной на камне.

Первый слепорожденный. Я сижу на опавших листьях!

Третий слепорожденный. А где красивая слепая?

Самая старая слепая. Она рядом с теми, кто молится.

Второй слепорожденный. А где помешанная с ребенком?

Юная слепая. Он спит, не будите его!

Первый слепорожденный. О, как ты далеко от нас! А я думал, ты напротив меня.

Третий слепорожденный. Мы узнали почти все, что нужно; поболтаем теперь в ожидании его прихода.

Самая старая слепая. Он велел нам ждать его молча.

Третий слепорожденный. Мы ведь не в церкви.

Самая старая слепая. Ты не знаешь, где мы.

Третий слепорожденный. Мне страшно, когда я молчу.

Второй слепорожденный. Не знаете, куда священник ушел?

Третий слепорожденный. Мне кажется, он нас покинул надолго.

Первый слепорожденный. Он одряхлел. Кажется, он тоже слепой. Он не хочет в этом признаться из страха, как бы кто-нибудь другой не занял его место у нас, но я подозреваю, что он почти ничего не видит. Нам бы нужно другого проводника. Он нас не слушает, а нас много. Он да три монахини - вот и все зрячие в нашем приюте, и все они старше нас!.. Я уверен, что он заблудился и теперь ищет дорогу. Куда он пошел?.. Он не смеет бросать нас...

Самый старый слепой. Он ушел далеко. Кажется, женщин он предупредил.

Первый слепорожденный. Он только с женщинами и говорит!.. А мы-то что же?.. В конце концов, надо будет пожаловаться.

Самый старый слепой. Кому ты пожалуешься?

Первый слепорожденный. Пока еще не знаю. Посмотрим, посмотрим... Но куда он ушел?.. Я обращаюсь с этим вопросом к женщинам.

Самая старая слепая. Он устал от долгой ходьбы. Кажется, он на минутку присел вместе с нами. Ему не по себе уже несколько дней. После смерти доктора он стал всего бояться. Он всех сторонится. Почти все время молчит. Не знаю, что с ним случилось. Он непременно хотел выйти сегодня. Говорил, что хочет посмотреть на остров при солнечном свете в последний раз до наступления зимы. Зима будет, кажется, долгая и холодная; с севера уже приплывают льдины. Он очень беспокоился - говорил, будто вследствие сильных дождей река разлилась и прорвала все плотины. Еще он говорил, что его пугает море, оно что-то уж очень волнуется, а береговые скалы невысоки. Он хотел сам посмотреть, но ничего нам не рассказал... Теперь он, должно быть, пошел за хлебом и водой для помешанной. Он сказал, что уходит далеко... Подождем.

Юная слепая. Перед уходом он долго держал мои руки. Его руки дрожали, словно от страха. Потом он поцеловал меня...